コロナ禍に立ち上げた家族経営の出版社「野兎舎(やとしゃ)」は、今年2月に初めての書籍として松村正直『駅へ[新装版]』を出した。

この本は、ほとんどネットで販売しているのだが、直接問合せのあった書店には卸しており、大阪の「葉ね文庫」、都内では「うたとポルスカ」で取り扱われている。

先日、「うたとポルスカ」のお二人が一日店長を担当すると知り、下北沢にある「BOOKSHOP TRAVELLER」を訪ねた。

下北沢は、10~20代の思い出が多い町だ。

通勤・通学の乗換駅だったし、芝居の稽古をしたり上演したり、隣駅の池ノ上に住んでいたこともある。

小田急線が地下化され、駅の周辺などは洗練されたが、古いお店が少なくなり、その代わりに古着屋が増えて、街の様子はすっかり変わった。

その変化を嘆くこともできるけれど、むしろ私は残存するシモキタらしさを感じることができて、気持ちが一時的に若返ったような気がした。

今回、初めて「BOOKSHOP TRAVELLER」に入った。

昨年7月に移転したとのことだが、ロケーションが良い。

古着屋の上、ビルの外の階段を一段一段あがっていくときに、新しいカルチャーにふれる前の期待が高まっていく。

この感触を味わえただけで、ここに来て良かったと思えた。

この書店のコンセプトは「本屋のアンテナショップ」。

さまざまな出品者が小箱のなかにお薦めの本を並べている。

しばらく、店内をぐるりと見て回ってから、店主の和氣さん、「うたとポルスカ」の吉田さん、睦月さんにご挨拶した。

立ち話をしただけだったけれど、それぞれ良い加減に力が抜けていながら、好きなことを大事にしているように映る佇まいが好ましく感じられた。

若い彼らとの対話は、自分の生き方を見つめる機会となった。

気分が良くなったので、その気持ちのまま本を買おうと思った。

あれこれと情報を集めて慎重に本を買うばかりでは面白くない。

すっかりネットで本を買うばかりになっていたので、この空間の雰囲気に飲まれることをよしとして、普段だったら買わないような本を5冊購入した。

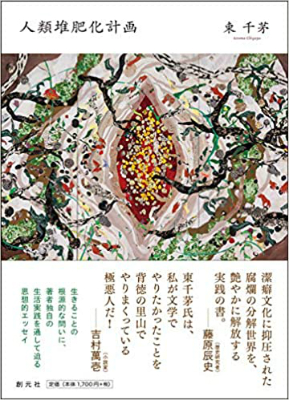

そのときに買った本の1冊が、本書『人類堆肥化計画』である。

本書のタイトルは、エヴァンゲリオンの「人類補完計画」を踏まえたことだが、私が購入した理由はエヴァ繋がりではなくて、本書の帯に藤原辰史さん(歴史研究家)が「潔癖文化に抑圧された腐爛の分解世界を、艶やかに解放する実践の書」と言葉を寄せていたからである。

本書には、大阪の都市から奈良の里山に移住した1991年生まれの著者が、自然農を実践しながら感じたこと考えたことが綴られている。

それは思想的なことが書かれている部分と、奈良の里山での暮らしが描かれている部分に分けられる。

後者は私が好きな世界なので素直に読みやすいが、前者の自意識が強い書きぶりは好みではない。

しかし、そうした記述のスタイルも、表現方法の一つと受け止めれば、読み通すことができるし、本書の内容は全体的に肯ける。

だからこそ、いくつか言いたくなることがある。

本書で著者は、一般に禁欲や清貧といった観念に結び付けられている里山を、人間を含む貪欲な多種たちの賑やかな吹き溜まりとして捉え直そうとしている。

ここにエコで平和な里山観を転覆させてやろうという企図を感じるが、この観念的な里山像は批判するほどのものではないと私は考えているので、あまり重要とは思われないことに批判の矛先を向けているように感じられた。

それが、力みの感じられる文体と相まって、かみ合っていないような印象を覚えた。

里山をめぐる歴史を少しでもひもとけば、本書が仮想敵としているようなエコで平和な里山観とは1990年代以降にかなり恣意的に創られたものであることがわかる。

実際、創造された里山イメージを言説分析によって批判する研究は存在するが、しかし、そうした批判は何を目ざすのだろうか。

私たちの里山保全運動は、そうした里山イメージが現実と切り離されていることを承知のうえで、運動を拡げるためにあえて掲げている。

本書は、結城正美・黒田智編『里山という物語―環境人文学の対話』(2017年、勉誠出版)から影響を受けているようだが、私たちは今日の里山が物語であることを前提に、現代の里山物語を紡ごうとしている。

自宅近くの里山では、多くの雑木林が管理を放棄されているほかには、資材置き場、リサイクル施設、福祉施設、墓地などが見られる。

里山には、人びとの生活空間から遠ざけたいものが集中している。

そうした現実から里山を生かす社会へと向かうために、物語を創造するのである。

また、本書にはマルチスピーシーズ(複数種)研究からの影響もうかがえる。

近年、種の人類学的転回としてマルチスピーシーズ民俗誌が描かれるなど、学問の世界では高い関心を持たれている分野である。

しかし、人間を含む多種の関係によって農的暮らしが営まれること自体は、田畑で長い時間過ごしていればおのずと見える世界である。

自然農を実践する著者が描く世界はそうした世界なのだが、この学問上の転回は人間中心主義的な観点に固執していたための転回であって、人間と異種とのbio collaborationを当然なものとして平然と見てしまうと、そこに大きなインパクトは感じられないし、それが自然だと思う。

本書の帯に藤原辰史さんが宣伝文を寄せたのは、著者の分解に対する洞察の深さがあるだろう。

分解と言えば、藤原辰史『分解の哲学―腐敗と発酵をめぐる思考』(2019年、青土社)、猪瀬浩平『分解者たち―見沼田んぼのほとりを生きる』(2019年、生活書院)が近年刊行されたように、注目される用語となっている。

たしかに、持続可能な社会を考える上で、生産→消費→分解のサイクルのうち、分解に着目することは重要であろう。

露悪的で快楽主義を装う記述スタイルはさておき、自然農における堆肥化をもとに分解について書かれている内容は、人間中心の生産と消費で覆い尽くされている現代社会への批判となっている。

その点を藤原さんは評価したのだと思う。

本書を読むと、分解に参加したくなる。

自宅では3通りのコンポストがあるけれど、これまでどれも妻に任せっきりであった。

そこで先日、段ボールコンポストを導入して、自分で生ごみを投入し、攪拌し、分解・発酵を待っている。

この実践から、どのような思考が生まれるのか、自身の変化が楽しみである。

先日、SNSを通して、「死んだら土になりたいみなさま、人体コンポスティングはいかが?」という記事を知った。

米国では、ワシントン州に続きコロラド州でも遺体の堆肥化が合法化されることになるようだ。

かつて、里山保全に関わっている仲間たちと、死んだら樹木葬がいいなぁ、火葬しか選べないならば燃料は化石燃料ではなく薪にして欲しいと語り合ったことがある。

しかし、堆肥化が認められるならば、その方がいいかもしれない。

(松村正治)