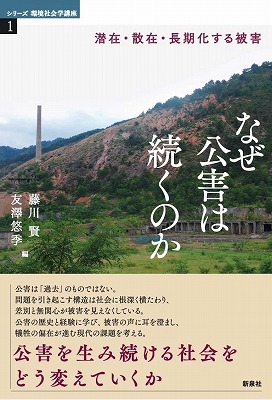

藤川賢・友澤悠季編『なぜ公害は続くのか―潜在・散在・長期化する被害(シリーズ 環境社会学講座 1)』(2023年、新泉社)

2023年4月から「シリーズ 環境社会学講座」の刊行が始まった。

最初に出版されたのが第1巻の本書で、来年度までに全6巻が出揃う予定である。

私は、この講座本の編集委員の一人で、第4巻『答えのない人と自然のあいだ』の編集に携わっている。

そこで、本書が多くの人に読まれるように、そして講座全体に関心が持たれるように、今回のコラムで取りあげることにした。

まず、全6巻の構成は、以下のとおり予定されている。

- なぜ公害は続くのか(藤川 賢・友澤悠季編)2023年4月刊

- 地域社会はエネルギーとどう向き合ってきたのか(茅野恒秀・青木聡子編)

- 福島原発事故は人びとに何をもたらしたのか(関 礼子・原口弥生編)

- 答えのない人と自然のあいだ(福永真弓・松村正治編)

- 持続可能な社会への転換はなぜ難しいのか(湯浅陽一・谷口吉光編)

- 複雑な問題をどう解決すればよいのか(宮内泰介・三上直之編)

日本の環境社会学の成果をまとめて出版した企画としては、2000年代はじめの「講座 環境社会学」(全5巻、有斐閣、2001年)と「シリーズ環境社会学」(全6巻、新曜社、2000-03年)があった。

今回の「シリーズ 環境社会学講座」は、その後の環境社会学の展開と深化を社会に広く伝えようという思いから企画された。

約20年間で環境社会学を学ぶ者たちに最も衝撃を与えた出来事は、東日本大震災と原子力災害であった。

このため、本シリーズは全体を通して、この過酷な環境・社会問題と関係しており、特に第1巻~第3巻は深い関係がある。

さて、このたび刊行された第1巻であるが、執筆者たちは、まちがいなく、この分野で最高の布陣であろう。

私はコロナ禍に入った2020年から、新時代アジアピースアカデミー(NPA)で環境講座を企画運営しており、第1巻に原稿を寄せた14名のうち8名の方々にこれまでご出演いただいた。

私が出演を依頼した方はすべて、今日の環境問題を考える際にぜひ触れておくべき環境社会学的な研究・実践をされている方々である。

だから、執筆陣が素晴らしいことは自信を持って言える。

内容はどうだろうか。

序章「公害はなぜ続くのか」(藤川賢・友澤悠季)は、おそらく藤川さんが中心になって執筆されたものだろう。

本書の問題意識を明確に伝えるための序章として、章立てにとらわれずに、的確に各論考が言及されている。

編者として本書の内容を完全に掌握していることによる自由さと、それを論理的に一つの章としてまとめ上げるバランス感覚は見事である。

第1章「足尾銅山鉱煙毒事件にみる公害の原型」(友澤悠季)では、教科書等で公害が高度経済成長の影として語られがちであることに対し、「公害の原型」を足尾銅山までさかのぼる。

たしかに、「公害の原点」として足尾銅山は記憶されているが、私たちは田中正造による天皇への直訴に目を奪われ、この公害の歴史について深く知ることがあまりない。

ここでは、足尾銅山鉱煙毒事件においてすでに、その後に水俣病事件や福島原発事故などでも繰り返される「不作為を正当化する論理と手法」が露骨に現れていたことが明らかにされる。

また、一度汚れた大地や水の代償は大きく、元に戻すことは困難であり、際限なく地下資源を使い続けている現代社会が警鐘を鳴らされる。

第2章「自然と生活を軽視する論理に抗う」(関礼子)では、新潟水俣病の歴史をふりかえりながら、なぜ自然が資源化されて公害が発生しても加害は放置されるのか。

被害者の生活環境が激変しても必要悪として受けとめられるのか、と素朴かつ本質的な問いが立てられる。

その産業の論理に抵抗するために有効とされるのが、生活環境や生活文化を丁寧に調べる調査研究(社会学的疫学)である。

ここでは、生活者の視点から公害被害の実相に迫ることを得意としてきた環境社会学の本領が発揮されている。

第3章「公害対策の進展後における地域環境汚染」(藤川賢)では、イタイイタイ病問題と日米の廃棄物問題(豊島、ラブキャナル)を取り上げられ、環境正義の視点や住民参加の必要性が説かれる。

多くの公害被害地を訪ね、個別事例を深掘りすることはもちろん、複数の事例を比較研究されてきたこれまでの成果が生かされている。

このペースで各章にコメントしていく必要もないので、以下は、NPAの講座にお招きした方の論考を中心に、簡潔に取り上げよう。

第4章「食品公害問題の長期化」(宇田和子)では、カネミ油症事件をもとに、なぜ被害者が被害を訴え続ける必要があるか、その理由が考察されている。

現在、私はカネミ油症被害者支援センターの運営委員としてこの問題にかかわっているが、宇田さんの手堅い研究成果をこれまでありがたく拝読してきた。

この論考は、すでに書かれている内容と重なる部分が多いものの、油症被害を軽減される可能性を前向きに言及している点が新しい。

「社会関係を通じて増幅される被害は、それゆえ社会関係を通じて軽減されうる」という一文は、宇田さんとの距離が近づいたように感じた。

被害が繰り返される原因の追及とともに、悲劇の連鎖を断ち切り反転させる解決策を求めようとする強い意思がうかがえる。

第6章「重層化する各被害のなかで」(竹峰誠一郎)は、本書中でもっとも興味深く読んだ。

被爆地というと広島・長崎のみを想起しがちであるが、ここでは核実験場とされたマーシャル諸島の人びとの被爆体験が示され、「グローバルヒバクシャ」の視点から地球上の核被害の広がりが明らかにされる。

また、遠い南の島の出来事が日本社会とも深く繋がっていることが示され、唯一の被爆国だと誇らしげに語りがちな「被爆ナショナリズム」が揺さぶられる。

また、竹峰さんの文章は、事実を正確に記すだけの退屈なレポートではなく、次の展開を想像しながら読ませるドライブ感があるのもよい。

第7章「環境正義運動は何を問いかけ、何を変えてきたのか」(原口弥生)は、とても関心を引く問いが立てられているが、読後に爽快感は味わえない。

もちろん、それは原口さんのせいではなくて、米国の環境正義運動の現実のためである。

40年間の環境運動において、白人主導の団体が多様性を認めるようになったり、グローバルな気候正義へと転換が図られたりしたことは、ポジティブに捉えてよいだろう。

しかし、社会的な弱者に公害被害が集中する問題は繰り返されている。

第10章「「記憶」の時代における公害経験継承と歴史実践」(清水万由子)は、公害経験が語り部不在で「記憶」として継承してようになってきた現在、そうした「困難な過去」をどのようにより良い未来へとつなげていけばよいのかという関心から書かれている。

これは、戦争などの「困難な過去」をめぐるパブリックヒストリーと言えよう。

近年、公害資料館のネットワーク化が進み、清水さんは林美帆さん(コラム「公害地域再生が目指すもの」を執筆)などとともに、さまざまな歴史実践を試されている。

その試行錯誤から、私も学ぶことが多いと感じている。

以上、いくつかの章を簡単に紹介しつつコメントを加えたが、全体的にどう評価したかというと言葉に窮する。

執筆陣は素晴らしく、各論考もしっかりした内容である。

「なぜ公害は続くのか」という問いに対して、加害も被害も不可視化される構造が説明され、そのロジックには説得力がある。

今日においても、「公害が終わっていない」ことを実感できるはずである。

もっとも、それは「公害」の定義とも関わることであるが。

本書では「公害」を広くとらえている。

法律上は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、震動、地盤沈下、悪臭(以上、典型7公害)によって、人の健康または生活環境に被害が生ずることと定義されているが、本書では産業廃棄物問題、食品公害、熱帯雨林の違法伐採問題、核被害なども扱われている。

これらの問題に共通する被害に目を向け、その被害-加害の構造を分析していく意義は大きい。

「あらかじめ公害の範囲を固定して議論の枠を狭めてしまうべきではない」という主張は理解できる。

ただし、このように「公害の広がり」を捉えることは「公害が終わっていない」ことと不可分である。

「公害」という用語に、どこまでの意味を持たせるのが妥当なのか。

あまりに「公害」を広く取りすぎると、「なぜ公害は続くのか」という本書の問いが定まらなくなる気がする。

「公害」のポテンシャルを引き出そうとする編者たちの姿勢は素晴らしいが、実際に効果を上げているかというとどうだろうか。私であれば、その点に不安が感じられるので、「公害」という用語を今日用いる意義について、もっと現代の文脈に即して伝えようとしたと思う。

一般的に、「公害」は時代遅れの言葉のように認識されているだろう。

実際、日本が高度成長期から安定成長期へと移行するにつれて、公害が終わって環境問題へ移り変わったという歴史解釈が広がっている。

しかし、「公害から環境問題へ」と関心が移ったことで、人間と環境の関係性に注目が集中して、「公害」を引き起こしてきた社会の政治経済的な構造を批判的に分析する力は弱くなった。

公害・環境問題を引き起こしている原因を探ると、それは環境の問題ではなく、人間社会の問題であることに気づかされる。

今日、「誰ひとり取り残さない」社会をめざすSDGsに向けて、人権ベースの統合的アプローチが求められているが、そのためには、「公害」が突きつける問いに応答してきた、これまでの研究・実践を生かすことが必要だと考えられる。

そのような「公害」から引き出すことができる現代的な学びの価値を、わかりやすく主張しても良かったのではないだろうか。

もっとも、「公害」を広く捉えて議論することに、本書の強みがあるはずなので、この点については、好みの問題とも言える。

不満を感じたのは、公害を続ける社会を変えるための解決策に対してである。

本書では、環境正義と予防原則を確立するという解決策が示される。

論理的に妥当であるが、魅力的には映らない。

すでに約40年は繰り返し提言されてきたことだからである。

私は、公害が続く環境-社会-経済の構造を、客観的に解き明かし、解決策を導き出すだけでは不十分だと考えている。なぜなら、個別の公害事例について詳しく調査しなくても、そうした構造について私たちは知らないわけではないからである。

公害が発生して原因が究明されたとき、うすうす知られていたこと、あるいは公然の秘密が白日の下にさらされるのが現実ではないだろうか。

社会には不正義や不公正が満ちあふれている。

それを正そうとすることは、間違いなく重要である。

しかし、何を正しいと考えるのかは、人によって異なることが多い。

たとえ裁判に訴えたとしても、正しさと決めるには限界がある。

だから、絶対的な正しさを求めるばかりではなく、正しくない部分を持つと自覚する私たちが、正しいとは何だろうかと考え、正しくあろうとすることはできるねと、率直に言える社会を目ざすべきなのではないだろうか。

だから、清水さんや林さんのパブリックヒストリーの歴史実践には触発されるし、宇田さんが社会関係を通じて被害を軽減しようとするアプローチには励まされる。

本書には、そうしたトーンが含まれているものの、全体としては弱いように感じられる。

このために、各論考の素材は粒ぞろいであるのに対して、その料理の仕方がやや正直すぎて窮屈に感じられる部分が見られた。

なお、正義はjusticeの訳だが、これは正しさを目ざすというよりも、ちょうど良い(just)あんばいをみんなで探るための言葉として生かせば、目ざすべき方向が重なるように思う。

ただし、日本語における正義の語感では通じないだろうから、別の表現を考える必要があるだろう。

もう1点、付け加えておこう。

本書には重大な欠陥がある。

明らかに本書のタイトルは、福島原発事故が日本の公害史上最悪の公害であるという事実を踏まえている。

このため、福島原発事故を扱う論考がなければ本書は完結しない。

ところが、シリーズ第3巻の『福島原発事故が人びとに何をもたらしたのか』で全面的に取り上げられるために、本書では随所で言及されるだけにとどまる。

つまり、「なぜ公害は続くのか」を考えるためには、本書だけでは足りないのである。

さらに言えば、第2巻の『地域社会はエネルギーとどう向き合ってきたのか』も福島原発事故と深く関わっているので、この3冊はセットで読むべきであろう。

私が編者の一人となる第4巻は、まだ原稿を集めているところである。

素敵な装幀に仕上がった本書を手にし、しっかりと内容のある論考を通読して、この企画に編集委員として参加している責任の大きさをあらためて感じた。

このように、本書は私の背筋を伸ばし、居住まいを正すような本である。