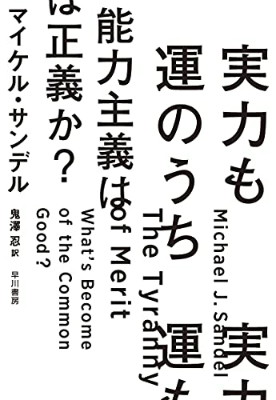

マイケル・サンデル『実力も運のうち―能力主義は正義か?』(早川書房、2021年)

本書は、NHK『ハーバード白熱教室』で知られるアメリカの哲学者サンデルが能力主義(メリトクラシー)に対して根源的な批判を展開した本である。

メリトクラシーとはイギリスの社会学者マイケル・ヤングによる造語であるが、生まれや身分によって地位が決定された属性主義の時代から個人の業績(メリット)で地位が決まる能力主義・業績主義の時代へと近代化の特徴を表すときにしばしば用いられる。

今日、属性主義と比較される能力主義は多くの人びとから肯定的に評価されている。

しかし、ヤングは1958年の著書『Rise of Meritocracy』のなかで、能力の高い者が統治する社会をネガティブに描いていたことから、本書はオリジナルの能力主義に対する見方を踏襲していると言える。

能力主義への批判としてよく知られる論点は、能力には属性が反映されているというものだ。

たとえば、東大生の親の世帯収入が平均より約300万円も高いように、裕福な家庭は教育環境に恵まれやすく、経済力と学力には相関関係が見られる。

また、能力主義は社会の流動性を高めるように思われるが、本書に詳しく書かれているとおり、貧しい家庭の子どもが成長して豊かになる割合は低い。

つまり、能力主義は不平等や格差を再生産しており、属性主義は変わっていないという議論がある。

たしかに、教育機会は、その人の属性にかかわらず、個々のニーズに合わせて提供されるべきであろう。

しかし、どのような教育を必要とするのかというニーズについても、家庭環境などに影響されることから、能力主義を完全に属性主義から分けることは非常に難しい。

それでも、ばらつきのあるスタート地点を補正し、条件をそろえることによって能力主義を徹底し、公平性を確保しようという試みは尊重したい。

また、このコロナ禍で多くの人びとに気づかれたように、これまで教育を受けられなかった人びとにもリモートで提供できる可能性を広げることは今後ますます必要になるだろう。

このような能力主義の徹底をめざす論点は重要にちがいないし、本書でも多くのページを割き、実際のデータに基づいて議論している。

しかし、もちろん、自由主義(リベラリズム)に対する共同体主義(コミュニタリアニズム)を代表する著者は、能力主義の貫徹という解決策を志向しない。

能力主義が支配する現代の社会では、能力が高い→高学歴→高収入、能力が低い→低学歴→定収入とみなされやすい。

このため、真面目に働いても収入が増えない労働者の境遇をそれを自己責任として突き放すような、さらに言えば、見下しても構わないような風潮が作られやすい。

「やればできる」という考え方には人を元気づける面もあるけれど、できないときには自分の能力がないせいだと屈辱的な気分に落ち込ませる面もある。

完全な能力主義は、エリートが自分の高い地位や待遇などを自分が実力で勝ち取ったものだという思い上がりを助長し、恵みや恩寵といった感覚を忘れさせ、社会の連帯を阻むことにつながる。

著者の批判のポイントは、この点にこそある。

そして、私の現在の関心も、この労働観にかかわる論点にある。

コロナ禍で、エッセンシャルワーカーという言葉を聞くようになった。

人びとの生活にとって必要不可欠な労働者を表すこの言葉は、コロナ前までの私たちの労働観・職業観に見直しを迫った。

けれども、長く続くコロナ禍において、経済活動へとアクセルを踏み込めないいら立ちから、エッセンシャルワーカーへの感謝も薄らいだように感じられる。

著者がめざすのは、社会的な連帯を導く共通善(コモングッド)の再構築である。

しかし、さまざまな価値観を持つ人びとが社会を構成するなかで、共通善を追求することは困難なプロジェクトである。

歴史をふりかえれば、この困難の壁の高さのために、何が善いことなのかよりも、何が正しいのかについて議論するように傾いてきた。

そこで、完全な能力主義をめざし、「公平な競争環境」をつくり出すために、ネオリベラリズム(新自由主義)的な改革を断行してきた。

結果、貧富の格差が拡大しても、「正しい」手続きに則って勝った者が社会を統治することを当然と考えるようになった。

それでも、この十数年をふりかえると、どうだっただろうか。

市場礼賛者が好むグローバル資本主義は、2008年の国際金融危機のように社会に深刻なダメージを与える不安定なリスクを抱えている。

それだけではなく、2016年のイギリス国民投票におけるEU離脱選択やアメリカ大統領選のトランプ勝利などに象徴される社会分断の背景には、能力主義を前提としたグローバル市場への積極的な開放があった。

私たちは、こうした経験をもとに、社会のあり方についての考えをアップデートする必要がある。

著者が言うように、人種差別や性差別は非難される現代において、能力主義、特に学歴主義は容認されている最後の偏見なのかもしれない。

たまたま、本書と並行して保坂正康『五・一五事件―橘孝三郎と愛郷塾の軌跡』(中央公論社、2009年)を読んでいた。

今年4月に亡くなったジャーナリスト・立花隆の追悼番組を見たとき、出演していた保坂正康がこの本に言及していていたので気になっていたのだ(立花隆は橘孝三郎の甥)。

農家は身を粉にして働いても報われず貧しいまま一生を終える時代に、そうした厳しい社会経済事情を省みない政治家や資本家は「君側の奸」と見なされ右翼テロの標的となった。

もちろん、テロは許されざる行為である。

私が言いたいことは、いくら頑張っても報われないことが放置されていると、社会に充満するストレスは高まる一方で、何か社会を決定的に分断するような事態へと向かうのではないかという危惧である。

本書によれば、米国では最も裕福な1%が下位半分の合計を超える収入を得ており、所得の中央値は40年前より減少しているという。

それでも、能力主義のもとでは、できないことが自業自得で仕方がないと処理されやすい。

この傾向が、一人ひとりの働きが大事にされない社会をつくりだし、生きる意味を感じられない人びとを大量に生みだしているとしたら、ここで反省して別のアプローチも考えるべきだろう。

本書では、そのためのアイデアがいくつか書かれているが、私の思考は、まだそこまで進めることができない。

解決を急ぐのではなく、その手前で、労働についてもっと考えを深めたいと思っている。

(松村正治)