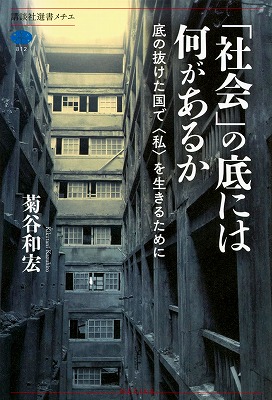

菊谷和宏『「社会」の底には何があるか―底の抜けた国で〈私〉を生きるために』(2024年、講談社)

先月の兵庫県知事選の結果を見て、いろいろな人が「社会の底が抜けた」とSNS上でつぶやいた。

しかし、私はそんな言い方ってないだろうと思った。

そんなふうに社会について達観して、分析していてよいのだろうか?

そういうあなたにとって、底の抜けた社会に生きる意味ってあるの?と問いたくなった。

今年7月のコラムに、宮内泰介『社会学をはじめる―複雑さを生きる技法』を取り上げた。

この中で私は、「この社会で「聞く」ことや「対話」がほんとうに必要とされているのか、この疑問に対して自信を持ってイエスと答えられなくなりつつある」と述べた。

ギリギリのところで社会にすがって生きているのが現状だから、「社会の底が抜けた」などと軽々しくは言えない。

それではどうするのかというと、私の場合、「市民社会の当事者研究」としての社会学をする、ということになる。

宮内さんの本に引き付けて言えば、他者との対話を通して、その人の生きている世界を理解し、共同的な規範をつくろうとする社会学実践によって、社会の底固めをしていくしかないと考えている。

今回は、この「社会の底」というテーマについて別の角度からも考えるために、本書を取り上げることにした。

本書の「はじめに」に、ショッキングなことが書かれている。

「人の生にはよくあることだが、何の前触れもなくがんの罹患を告知された。四年前のことだ。

……避けられない命の代償として、身体にはもはや一生涯治らない障碍が残った。」

さらに、「おわりに」には、「そして人の生にはよくあることだが、がんの転移・再発を告知された。二年前の冬のことだ。再び過酷な投薬。そして数度の手術を受けた。

が、さらなる再発(再々発)を告知された。一年前のことだ。」

そして、本書は次の言葉で閉じられている。

「本書を読まれた皆さんが、この未完の生を引き継ぎ、自分固有の、創造的で自由な生を切り開き、もって人間の生の世界たる「社会」をいつまでも「事実として」存続させることを切に願っている。」

著者の命をかけて書かれたこの本が、社会を諦めない多くの人びとに読まれることを願っている。

本書は、『「社会」の誕生』『「社会」のない国、日本』に続く講談社選書メチエ「社会三部作」の完結編という位置づけらしいが、私のように前2作を読んでいなくても、それらのエッセンスは書かれているので、本書だけを独立して読むことはできる。

ただし、トクヴィル、デュルケーム、ベルクソンの読解など専門的な内容を含み、また書きぶりも一般向けとはいいがたい。

私もきちんと理解できたとは思わないが、切迫感に満ちた言葉が強烈なエネルギーを発している本書に応えたいと思う。

著者は民主主義(デモクラシー)について深く考察するなかで、民主主義が「自立した個々人を根底的な基盤とし、その合意によって成立する」という考えには根拠がないという。

そして、民主主義とは世俗内のものではなく、「そのもっとも根底に、まさしく人間的基盤として、超越的な基盤を持っている」という。

この考え方は、キリスト教において、絶対的な神と比べれば、人間のあいだの違いなど無いに等しいという関係をイメージすると理解できる。

実際、民主主義はその基盤に、私たちが互いに等しく人間であるという考えを置いているが、このアイデアは日常経験と「まったく合致しない」。

つまり、この同質的な人間概念は経験をもとに与えられた事実ではなく、意志によって常に生み出される歴史的な事実であり、社会学的にいえば社会的事実なのである。

この等しく人間である人びとから構成される社会が民主社会であり、これは民主主義に先立つ。民主主義は民主社会を前提にしているともいえる。

この民主社会という概念は、著者の言葉で説明すれば、「人が社会を成し人でありうるためにはそうせざるをえないという、社会的事実の規範性」すなわち「不可避の賭け」によって意志的に相互に創造されるものだ。

そのような意志的な賭けの網が、社会の底を支えている。

その中で、私たちは互いに生かし合っている。

その生かし合いは現在生きている他者はもちろん、過去や将来の人びとも含む。

そうした網の目において、〈私〉の生はまったく与えられたものである。

それは〈私〉が生み出したものでもなく、〈私〉の所有物でもない。

だから、自分の生を止めることはできないと著者は語る。

そして、この私たちが生かし合っているという否定できない事実において、民主主義が基礎づけられるという。

こうした議論を経て、著者は「人間として、人として生きる」ことで、固有の人生を創造することを提案する。

さらに、「殺すなかれ」「他者との対話と絶つなかれ」という2つの呼び掛けを記し、本文の最後は「願わくは、皆で語り合い・創り合い・生かし合う「人間社会」のあまねく繰り広げられんことを。」という一文で結ばれている。

著者の全身からねじり出てきたような、この簡潔な言葉が、とても尊く感じられる。

一方で現実に目を向ければ、容易に人間が殺され、人と人の間に対話が成立しないことが常態化していることから、この定言命法は空疎に感じられるかもしれない。

いや、だからこそ、社会の底が抜けないように、私たちは意志的に社会を創造し続けなければならない。

この規範は、私が自分の生をよく生きるために求められるし、私自身が求めるものである。

社会を諦めたくなる一歩手前に立っていた私にとって、同じ年生まれの著者の渾身のメッセージは身に染みた。

ありがとうございました。