はじめに

生活環境主義は、日本の環境社会学を代表する重要なパースペクティブの1つである。1980年代、環境問題の現場におけるフィールドワークをもとに、まとまりのある一定の理論と方法が提起され、これまでに豊富な事例研究が蓄積されてきた(嘉田, 1995; 鳥越, 1997; 鳥越編, 1989, 1994; 鳥越・嘉田編, 1984, 鳥越ほか編, 2018)。今日、地域レベルの環境問題に対して社会学的にアプローチする場合、少なくとも国内においては、生活環境主義に関する議論を無視することはできない。

一方、生活環境主義はさまざまな批判も受けてきた。その多くは生産的な議論を促すものではなかったが、なかには重要な指摘も含まれていた。また、生活環境主義が誕生してから数十年という年月が経過していることから、この考え方が登場した当初の新しさが失われたり、主張に変化が見られたりしている部分もある。

そこで本章では、これまでの生活環境主義にかかわる議論のなかから重要な論点を抽出するとともに、現代の環境社会学理論や環境思想との関連を検討し、このパースペクティブに対する理解を深めることを目的とする。今日、人類が地球の気候や生態系に重大な影響を与える人新世という地質年代がリアルに感じられ、2030年を目標年とする国連のSDGsに多くのアクターが関与するなど、地球規模で環境問題に対する関心が高まっている。このような時代にあって、生活環境主義は今なお有効であるのか、有効であるとすれば、それはどのような点においてなのかを、これから続く議論によって明らかにしていく。

1.立場性と基本認識

生活環境主義とは、1980年代に日本最大の面積を誇る湖、琵琶湖の湖畔集落における現地調査に参加した社会学者・人類学者のグループが、その研究を深化させ提起するにいたった研究上の立場である。鳥越皓之 (1944-)、嘉田由紀子 (1950-)、古川彰(1951-)、松田素二(1955-)らを中心とするこのグループは、フィールドワークの研究成果を鳥越・嘉田編(1984)、鳥越編(1989, 1994)などとして出版し、「当該社会に生活する居住者の立場」(鳥越, 1989: 19)に立つという生活環境主義の基本姿勢を打ち出した。まずは、彼(女)らがこのような立場性を唱えた背景と、この立場性とセットになる基本認識を確認しておこう。

生活環境主義は欧米のモデルの焼き直しではなく、日本を中心としたフィールドのなかから生まれた。直接的には琵琶湖の総合開発紛争の現場が契機となったものである。この生活環境主義というパラダイムが生まれつつあった1970年代の後半から1980年代にかけては、環境問題解決のための主要な考え方として、ふたつがあった。ひとつが生態学の理論を借用したエコロジー論(エコシステムに視点を定めている)である。それは純粋の自然環境を保全することを究極の目的としていたので、「自然環境主義」ともいえる。もうひとつが近代技術(高度な浄水処理施設など)が問題を解決するという考え方で、近代技術に信をおいているため、「近代技術主義」と命名できる。(鳥越, 2000: 312)

このパラダイム〔引用者注:生活環境主義〕は、生活システム(生活を基本においた社会システム)の保全を機軸においているところに特色がある。生活システムとは生活資源(生活のための利用を前提としたさまざまな資源、たとえば土地や用水、公民館、年中行事、常識など)を基盤にして成り立つ社会システムのことである。(鳥越, 2000: 313)

ここで重要な点は、琵琶湖の総合開発をめぐる問題にどう迫ればよいのかと現場に立って考え抜いた末に、生活環境主義という考え方が生みだされたという歴史的・社会的背景である。また、生活環境主義は居住者の立場に立つために、人びとの生活をどのように捉えるのかが研究上の鍵となることも押さえておきたい。さらに、生活環境主義は地域コミュニティにおける生活システムの保全を重視する一方で、自然環境主義については、人間の生活ではなくて自然を重視するために人びとの実感に届きにくいと考え、近代技術については、これを生活に活かせればよいが、導入することで生活システムが破壊され、暮らしの質が貧しくなることもあると警戒する。

ひとまず、このように生活環境主義の立場性と基本認識を理解したうえで、次節以降では、これまで生活環境主義に向けられたさまざまな批判のなかから、ポイントが明確な論考をいくつか取り上げて検討していく。

2.分析枠組み

2.1. 問題解決に向けた第3のパラダイム

生活環境主義に対して批判を繰り返してきたのは社会学者の井上孝夫(1957-)であろう。井上は、自然環境主義と近代技術主義との差異を際立たせるようにして、生活環境主義者が自らの立場を主張することに不快感を表した。井上によれば、「現実には、人間の生活を視野に入れることのない自然環境主義や近代技術主義はほとんど存在しない」(井上, 2001: 106)。つまり、想定されている2つの立場は現実的ではないから、それらに対抗してわざわざ生活環境主義を名乗る必要がないという。

生活環境主義を提唱したグループの中で、もっとも深くこの考え方を考察し、周囲に大きな影響を与えてきたのは最年長者で社会学者・民俗学者の鳥越皓之である。鳥越によれば、井上の指摘は織り込み済みであって、2つのパラダイムは実体としてではなく理念的(理想的ではない)に想定したと述べている[1](鳥越, 1989: 11)。したがって、問うべきはこうした理念型の有効性であり、このパラダイム概念の説明力にある。

ここで、生活環境主義が打ち出された1980年代前半の日本の環境問題をめぐる状況を振り返ろう。当時は、「『自然環境主義』と『近代技術主義』というこれらふたつの主義が相互に力をもち、角逐しているのが現状である」(鳥越, 1989: 5)と書かれているように、鳥越の理念的な措定が妥当と思われるほど、これら2つの考えが広く共有されていた。このため、環境問題を議論する場合、このうちのどちらを選ぶべきかという思考に陥りがちであった。

鳥越らは、琵琶湖開発をめぐる紛争の現場に立ちながら、この二項対立的な環境言説の状況に不満を抱いていた。両者の主張は対照的に思えるが、人間と自然の関係を分離し背反的に捉えるという点で変わらなかったからである。自然環境主義は自然を守るために人間の活動を制限せよと訴え、近代技術主義は技術によって自然を制御しようとする。これらに対して当時の琵琶湖畔では、人々が湖につながる水を日常的に利用し、集落でこれを共同管理しており、生活システムを守ることが水系の保全に直結していた。人びとと水の関係をよく調べていた鳥越らは、人間か自然かと二者択一を迫るという問題設定では、自然を生かして暮らす人びとの生活システムを守ることができないと考えていた。こうした切迫した危機感を抱きつつ、「現場のなかで環境問題をどのように解決するかという模索の中から生まれてきた」(鳥越ほか編, 2018: 524)のが生活環境主義であった。だからこそ、支配的な2つのパラダイムに対抗する第3のパラダイムとして生活環境主義が提唱されたときは、それまでの狭い思考パターンが解放されるような力強さと明るさを持ち得たのである。

2.2. 守るべき人間と自然の関係性

しかし、井上の批判を前向きに捉えるならば、このような説明だけでは不十分である。生活環境主義というパースペクティブが表明された1980年代から相当の歳月が流れ、環境問題に対する人びとの考え方や環境政策までもが大きく変わった。たとえば、日本における環境政策史上の変曲点の象徴として1997年の河川法改正を挙げることができる。それまでは、主として治水と利水を目的としていた河川法が、環境保全も視野に入れるようになった。いわば、社会の環境化という流れが制度上にも現れるようになったのである。2000年を迎える頃には、生活環境主義者が仮想敵としていた頑迷な自然環境主義は自然保護運動において影響力を失っていたし、強硬な近代技術主義も時代錯誤と映る状況にあった。かつて自然環境主義に立っていた活動家が先住民の民俗知に関心を示し、かつて近代技術主義に立っていた技術系職員が近代以前の水制を設計するのである。そうした時代の変化を踏まえれば、すでに生活環境主義という考え方は斬新ではなく、ことさら主張すべきことではないという井上の指摘もうなずける。

また、日本における環境問題の質の変化にも目を向けておきたい。一般に公害・環境問題史においては、1970年代から80年代にかけて「産業公害から都市・生活型公害へ」、あるいは「公害問題から環境問題へ」と質的に変わったことが重要だと指摘される[2]。しかし、生活環境主義との関連からすると、むしろ1980年代から90年代にかけての質の変化に注目した方がよい。つまり、それまでの自然保護では、もっぱら原生自然を守ることに焦点が当てられていたものが、人びとが定期的・周期的に手を加えてきた二次的自然も保全すべき対象として重視されるようになったことである。

日本の二次的自然を象徴する里山とは、雑木林、水田、ため池、畑、草地など、多様な要素がモザイク状に散りばめられた農村景観である。燃料革命以降、人びとは生活に必要な食料や燃料や材料などを近くの自然から入手しなくなり、管理されなくなった里山では植生遷移が進み、かつては普通に見られたメダカ(Oryzias latipes)やカタクリ(Erythronium japonicum)などの動植物が著しく減少した。このため、生物多様性の観点からは人間の生活・生業とかかわりの深い二次的自然も、原生自然に勝るとも劣らず重要であるという主張が1980年代から展開されるようになった(守山, 1988)。その後、このアンダーユースの問題は「里山の危機」とも呼ばれ、オーバーユース、外来種や化学物質、地球温暖化と並び、日本の生物多様性を脅かす「4つの危機」の1つとして、生物多様性国家戦略の中にも位置付けられた(環境省, 2012)。

アンダーユースの問題解決には、人間から自然への働きかけを回復することが求められる。この問題に対して、自然優先か人間優先かと問う自然環境主義や近代技術主義の考え方では応えられない。前者を採用すれば遷移がますます進行して状況は悪化するだけだろうし、普遍的な近代知に基づく後者の適用は地域における人と自然の関係を考慮しないのでうまくいくはずがないからである。

1990年代は、環境問題の質の変化に呼応するように、環境民俗学、環境人類学、保全生態学、生態工学など、人間と自然の相互関係を対象とする研究が盛んになった。これらは地域の自然と人びとの関係の実態や歴史的な変遷を調べ、身近な自然資源を利用・管理してきた知恵や技術が今後の持続可能な環境保全に生かせないかと研究を進めた。このように地域の環境問題にアプローチする際の分析枠組みは時とともに変化してきたので、人びとの生活を重視し、人間と自然の関係性を守ろうという生活環境主義の独自性も薄らいだかのようにみえる。

しかし、このことは生活環境主義が理解されるようになったことを意味しない。ここで重要なことは、認識論と実践論との区別である。生活環境主義に近い発想は広く認められるものの、それは実践論に関して認められるのであって、認識論においては依然として大きな隔たりがあると考えられる。このため、生活環境主義の認識論について深く検討する必要があるが、その前に生活環境主義と絡めてしばしば言及される環境プラグマティズムとの関係を議論しておきたい。

2.3. 環境プラグマティズムとの親和性

生活環境主義は、環境問題をどのように解決するのかという現場の切実な問いから生まれた。この問題意識において、1990年代の米国の環境倫理学で盛んに議論された環境プラグマティズムと重なる部分がある。ところが、日本の環境社会学においては、米国の環境プラグマティズムが与えた思想的な影響は小さかったように思われる。その理由として、すでに国内では生活環境主義の考え方が普及していたからではないかという仮説を提示したい。

1970年代に世界的な環境問題への関心を背景に活発に議論された環境倫理学では、人間の利益のために自然を支配しようとする人間中心主義が厳しく批判され、さまざまな代案が提起された。自然には内在的な価値があるとか、生態系の保全を重視すべきであるとか、さらには、すべての生命は平等であるべきというラディカルな主張まで現れた。こうした初期の環境倫理学が提起した問いは重要だったが、政策立案や事業実施に反映させるには理念的にすぎて、実践的にはほとんど無力であった。

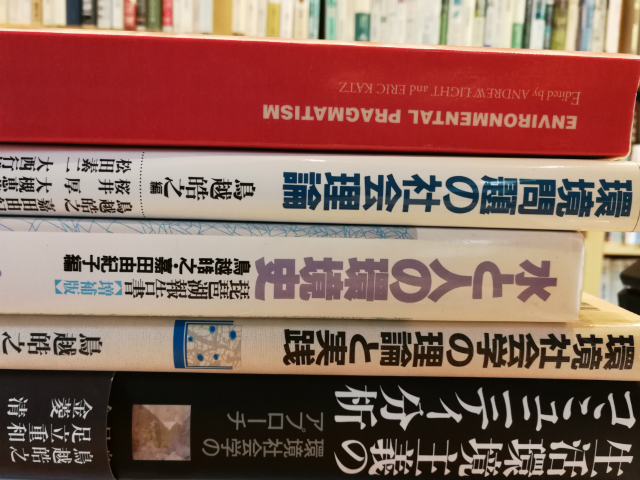

1990年代、環境プラグマティズムは、環境倫理学が学問としての輪郭を整えていく一方で現実社会に貢献できない閉塞感へのいら立ちから誕生した。1996年に出版された論文集『環境プラグマティズムEnvironmental Pragmatism』では、人間中心主義か非人間中心主義か、道具的価値か内在的価値かと二者択一的に問い、後者を擁護してきた従来の環境倫理学の限界を認め、実際の環境問題に役立つように多元的なアプローチを採用することが謳われた(Light & Katz eds., 1996)。このプラグマティックな転回は、現実社会では通用しない理念的な二項対立を越えることによって、環境をめぐる言説空間にブレイクスルーを図るものだった。この発想は1980年代に生活環境主義から提起された問題と同型であったことから、1990年代半ばに日本の環境社会学者が環境プラグマティズムに出会ったとき、さほど大きな衝撃を受けなかったと考えられる。

また、日本では倫理学者の鬼頭秀一が米国の環境プラグマティズム運動とは独立に、しかし同じように大きなインパクトを国内の環境思想に与えていたことも重要である。鬼頭は、人間と自然とを対立的に峻別する従来の環境倫理学の限界を指摘して社会的リンク論を提唱し、人間と自然の全体性、すなわち、社会的・経済的リンクと文化的・宗教的リンクから成るネットワークの総体を回復すべきと唱えた。さらに、世界自然遺産の白神山地において環境社会学的なフィールドワークをおこない、欧米由来の自然環境主義が自然を保護する一方で自然とのかかわりを切断してしまう問題性を指摘した(鬼頭, 1996)。このように1990年代半ばには、1970代的な環境倫理学の限界を超えて、人間と自然の関係を守るという現実的な考え方が日本では広く浸透していたのである[3]。

3.認識論

3.1. フィールドワーカーが構成する理論

1992年の地球サミット以降、持続可能な社会をめざすことが世界共通のアジェンダとなり、地域住民の生活と環境を守るという目標は最上位に位置づけられるようになった。一見すると、生活環境主義は、こうしたグローバルな理念とも近い位置にあるように思われるかもしれない。たしかに、人びとが自然と調和して暮らしているような理想的な地域を想定すると違いは見えない。しかし、思想がその力強さを発揮するのは、臨界的なcritical局面においてである。つまり、抜き差しならない状況を想像したときに、どのように判断するのかという深度まで考え抜かれていなければ、思想的には貧弱であると言わざるをえない。

生活環境主義はフィールドワークから生まれた考え方である。フィールドワーカーは、しばしば現場でうろたえ、自分の世界観が揺らぐことを経験する。このとき、あくまでも自らの認識枠組みを崩さずに、それを当てはめて対象を分析しようとするのか、それとも対象に迫ることによって自らの常識が覆されるのかが試される。生活環境主義に立つ者は、既存の世界観が変容していくことを肯定しながら新たな方法論を模索した。まさに、生活環境主義は「フィールドワーカーが構成する理論」(鳥越, 1989: 3)であり、あくまでも近代啓蒙の範疇にあるグローバルな環境理念とは原理的に相容れないのである。

このような研究者の立場を掘り崩しかねない反啓蒙性は、生活環境主義に含まれる重要な特徴であろう。そして、その方向で掘り下げていくと、生活環境主義と多文化主義との重なる部分が見えてくる。つまり、それぞれの地域には固有の生活文化があるのだから、それぞれに適した開発/保護があるはずだという主張に行きつく。このように厳しく問われる現場に立てば、自然を守るべきとか、住民の生活を守るべきという普遍的な理念を掲げるだけでは弱いことが実感される。すると次には、生活環境主義の立場性positonalityについて議論を進めなければならない。

3.2. 新科学哲学と環境史からの影響

生活環境主義が生まれた時代は、ハンソンの理論負荷性、トマス・クーンのパラダイム論などの衝撃から20年ほど経過しており、従来の実証主義的科学観に替わる新科学哲学の考え方が浸透していた。鳥越らは、日本の科学史・科学哲学者である村上陽一郎や中山茂などの仕事にも触発されながら、調査地の地域コミュニティをどうすれば捉えられるのかを考えた。そこで彼らが着目したのが環境史という方法であった。

鳥越は、アメリカ先住民の立場に立てば米国の西部開拓史は滅亡史であると述べ、社会事象を捉える立場性について問い、環境問題には第三者の立場などあり得ないと主張した。このように述べたのは、科学的に客観主義的な立場が成立しないという理由だけではなかった。鳥越は、環境史研究の対象を「過去の知の累積」と捉え、これが科学知とは異なる日常知をつくり出していると考える。さらに、地域の環境とは、そこに住む人びとの日常知によって支えられていると分析する。つまり、居住者の立場に立って環境史を理解するという方法には、日常知で構成される独自の生活論理に迫ろうとする積極的な理由があったのである(鳥越, 1984)。今日、地域レベルの環境問題を調査対象とするときに環境史を把握することは必須と思われるが、日本において環境史という方法の可能性にいちはやく気づき、環境社会学研究に取り入れたのは鳥越ら生活環境主義の提唱者たちであった。

しかし、1980年代当時、このような方法論を表明することは、常識的な科学観に対する挑戦であった。鳥越は、その時代を振り返り、反体制的な学生運動を経験した世代であったため、大学の権威的な位置にいる諸先輩の学問と対立するという構図のもとで自分たちの研究姿勢を築いてきたと語っている[4]。実際、年長の研究者からは、科学として必要な客観性を捨てていると繰り返し批判されたという。鳥越は自らが依って立つ立場について「再考をこころみ、住民そのものの立場ではなくて、住民が営んでいる生活システムそのものの立場である、したがって個別の住民が当該地域の生活システム維持を弱める活動をした場合、それは批判の対象になるという論理構成を造り上げ」た(鳥越ほか編, 2018: 526)。つまり、「当該社会に生活する居住者の立場」(鳥越, 1989: 19)に立つのではなく、「当該社会に居住する人々の生活の立場に立つ」(鳥越, 1989: 19)と、生活環境主義の立場性を変更したことがある。

この修正は、一読するとわかったような気分にさせられ、厳しい批判を逃れたかのようにみえる。しかし、だれが生活のあるべき姿を知り、「生活の立場」から分析できるのだろうか。

この論点に関して社会学者の長谷川公一は、生活環境主義者らは何らかの規範的な価値基準を現場に持ち込み、人と自然とのあるべき関係から演繹的に意味解釈されているのではないかと迫った。同じく社会学者の三浦耕吉郎も、フィールドワークから生まれた生活環境主義が、実際は「演繹理論に依拠して」いると解釈し、「経験的なデータによっては反論も批判もされえないし、また、修正されることもな」く、「理論的前提からはずれたデータをネグレクトし、理論に合致するデータのみが収集される」と厳しく批判した(三浦, 2005: 48)。また、地理学者の佐野静代は、生活環境主義にもとづく環境社会学研究に対して、時間的変動という歴史的視点が意識されていないと指摘した(佐野, 2006)。

同様の議論は、日本民俗学のなかでも交わされた。環境民俗学では、伝統的な技術や民俗のなかに環境保全的な要素を見いだし、そこから持続可能な社会に向けた教訓を得ようとした。しかし、こうした研究のアプローチに対しては、災害を含む人と自然との多様なかかわりから、共生的な関係だけを断片化して都合よく解釈していると批判された(篠原, 1994)。

そもそも生活環境主義は、環境問題の現場において客観的な立場をとることができないという洞察から出発している。そうであるにもかかわらず、「生活の立場」という奇妙なポジションを許した結果、もっともな批判を招くことになった。鳥越は、その後自らの修正を反省し、生活環境主義を提唱した当初と同じく、ふたたび「居住者の立場」に立つという考えに戻した。たしかに、生活環境主義の認識論を踏まえれば、その方が一貫性のある考え方に違いない。

3.2. 批判的実在としての経験

ここで、あらためて今日の社会科学の認識論に基づき、生活環境主義を位置付けてみたい。

一般に社会科学では、自分が立脚する認識論的な立場を意識して、研究上の論理的一貫性を保つ必要があり、認識論的立場は、その人がとる存在論的立場によって規定される。

存在論には、調査対象が研究者から独立して存在するという基礎づけ主義foundationalismと、存在するかどうかは解釈に従うとする反基礎づけ主義anti-foundationalismという2つの立場がある。認識論のうち、基礎づけ主義に対応するのが実証主義positivismであり、自然科学的に社会現象を客観的に捉えることができると考える。解釈主義interpretivismは実証主義とは対照的で、社会事象は私たちの知と深い関係があり、私たちがいかに解釈しているかが重要であると考える。批判的実在論critical realismは、存在論的には基礎付け主義に属しているが、観察可能な事象ではなく、背後にある不可視の構造が重要だと考える(野村, 2017)。

生活環境主義では、通常の社会学が分析対象としてきた行為を観察するのではなく、特定の行為が生成された根源のレベルまで降り立つことを主張する。この行為の代わりに分析対象とする基礎単位のことを経験と呼んだ(鳥越, 1989)。生活環境主義は認識論として実証主義ではなく、批判的実在論ないし解釈主義に立っている。環境史を踏まえた立場性の議論は解釈主義的に読めるが、行為と経験の関係が図式的に整理され分析されているので批判的実在論として読める。もちろん、こうした認識論も理念型として措定されているので、どこかに帰属させる必要はない。しかしながら、現代の社会科学の認識論において、生活環境主義がどのあたりに位置しているかを理解する助けにはなるだろう。

鳥越は、行為の背後にある経験を捉えるさまを、「人の心は分からないが人びとの心は分かる」(鳥越, 1989: 45)という命題として象徴的に示す。ここでの「人びとの心」は複数の人間の共通意識としてではなく、正当化の論理である「言い分」legitimacyを意味している。この「言い分」は、日常知を基盤として形成されていることから、客観主義ではなく住民の視点に立って理解することが求められると説明する。

文化人類学者の松田素二は、同じ命題に関して次のような説明を試みている。すなわち、地域コミュニティの中で何らかの共通理解、あるいは合意が形成されるとき、その経緯を正当化するためには、他者を説得し自己を納得させる必要がある。しかし、この「納得と説得の言説」と地域社会の形式的な変数との間に必然的な関係は見られない。言説には複数のオプションがあり、生活者は問題に対応する際に便宜的に選択すると考えるのである。現地調査を長くおこなっていると、ある人の語る内容が、たとえば、反対から賛成へと唐突に反転することは珍しくない。この豹変に地域コミュニティを理解するポイントが現れているとみるならば、何を語るのかという行為に照準を合わせても無益である。そこで、語りがどのような選択の幅から生じているかという視点から、行為の背後にあるインデックス群を把握することが重要だと考えたのである。

さらに松田は、生活の便宜のために「納得と説得の言説」を操る生活知に注目した。なぜなら、人びとはその知恵を駆使することによって、「外部社会からの支配的方向づけに対して、ときに妥協点を探り、ときに一時的に服従し、あるときは激しく抵抗」(松田, 1989: 125)したからである。つまり、環境問題の現場においては、明確な意思や明白な根拠からではなく生活の便宜や当面の有用性から選ぶことが、外部からの権力に抗う術を生みだし、生活を守ってきたのであった。

なお、日本語で経験というと、経験的事実に基づいて理論を検証する実証主義positivismを連想させ混乱を招きやすいことから、鳥越が経験という言葉を用いた経緯を理解しておこう。

鳥越は、哲学者の森有正(1911-1976)による経験と体験の比較から影響を受けている。森は次のように両者の違いを述べる。

人間はだれも「経験」をはなれては存在しない。……経験の中にあるものが過去的なものになったままで、現在に働きかけてくる。そのようなとき、私は体験というのです。/それに対して経験の内容が、絶えず新しいものによってこわされて、新しいものとして成立し直していくのが経験です。経験ということは、根本的に、未来へ向かって人間の存在が動いていく。一方、体験ということは、経験が、過去のある一つの特定の時点に凝固したようになってしまうことです。(森, 1970: 96-97)

鳥越が照準する経験とは、静的な体験と違って動的なプロセスであることに気づかされる。さらにここから、語りの豹変を単なる気まぐれとして片付けない理由も理解できるだろう。そうした経験こそが、人として存ることを保証しているからである。なお、こうした生活環境主義の人間観については、4.2でも検討する。

4.実践論

4.1. 環境正義と居住者の自己決定

生活環境主義は、実践論として「そこに住む者の自己決定」を推奨しているように読まれることが多い(堀川, 1999: 217)。とりあえず、この解釈が妥当だとすると、地域主義と結びつきやすいことから、その系として環境正義論へと接続する可能性を秘めている。

環境正義は、1980年代に、米国のブルーカラー層や人種的マイノリティー地域において環境負荷の著しい偏在が告発され、そうした不公正を批判するものとして登場した。この概念は、相対的に劣位にある人びとであっても、良好な環境を享受すべきであるという環境正義運動と関わっており、自らの環境を決定する権利を主張するために用いられる。このため、先住民運動と連動することも多い。

環境正義論が、自然の権利論、動物開放論、ディープ・エコロジーなどの非人間中心主義的な環境思想と決定的に異なるのは、環境保全的であるかということよりも文化の多元性、つまり「地元」の自己決定に重きを置いている点にある。こうした比重のかけ方は、小規模で物質循環が比較的閉鎖的な地域コミュニティの場合、そこに住む人びとによる決定がおのずと環境保全的であるというケース・スタディーによって支持されてきた。しかし、急速にグローバリゼーションが進展している今日においては、外部社会との交流が頻繁になり、かつては自律的で持続的でもあった地域コミュニティの構造の多くが変形している。このため、地域住民の自己決定が地域環境の保全を帰結するとは限らなくなっている。もちろん、環境保全よりも地域社会が下す決定の方を優先されるべきだとする立場は取りうるが、いずれにせよ、環境正義という概念は、自己決定と環境保全の間に対立を招く可能性を胚胎している(石山,2004)[5]。

この論点は、生活環境主義に対してもしばしば問われる。生活環境主義は、地域レベルの環境問題を解決するために「居住者の立場」に立つことを宣言したが、なぜ居住者の自己決定をおおむね肯定的に捉えるのだろうか。

確認しておくと、それは自然環境が保全されるからではない。居住地が低湿地にあり、洪水が起これば「棺桶もプカプラ浮かぶ、なさけないところ」と住民が嘆くような場合、「生活の必要」や「生活者の便宜」に応じて、排水機能を高めるコンクリート工事は肯定される(鳥越, 1984; 松田, 1989)。しかし、この工事によって湿地を好む動植物は生息域を奪われるだろう。

生活環境主義では、この論点に正面からは応えず、フィールドワークによって発見された「それでも人は生活する」(古川, 1999: 149)という命題が示される。当然、生活環境主義は地域住民の生活保守主義を正当化する開発の論理であるという批難が向けられる。

生活環境主義の提唱者たちが琵琶湖畔で現地調査していた当時は、地域コミュニティに埋め込まれた生活システムを保障することと、居住者の暮らしとつながる自然環境を保全することは両立的に考えることができた。このため、居住者の立場に立って生活システムに着目することが、多くの場合、地域環境の保全も意味したのであろう。たしかに、生活環境主義は、人びとと自然との間に幸福な関係が認められていた頃の、あるいは現存はしていなくても聞き取り調査によって把握できた頃のフィールドワークから誕生した。そうであるならば、そうした自然との関係がほとんど途絶した現代社会にあって、生活環境主義は役に立つのだろうか。長谷川公一はこの点を衝き、人と自然の共生関係が見られたことは疑いえないが、それは例外的なケースであり、環境問題の社会学としては「ロマン主義的な退行」ではないかと断じて、もっと政策志向を強めるべきであると批判した(長谷川, 1996)。

鳥越は、長谷川から指摘される前から、このような批判が及ぶことを想定していた。生活環境主義は琵琶湖の環境問題の現場から生まれたと説明しながら、実際には湖畔の環境改変が急激に進むなかで、環境政策に影響を及ぼすような直接的な運動を起こしたわけではない[6]。鳥越らは政治的な運動に参加することよりも、環境史という方法によって人びとが生きている生活世界を十全に把握することが「ほんとうの政策を実施するためには不可欠」だと考えた。わかりやすい政策論を提示して採用されたとしても、それは皮相的な適用にとどまるだろうと見通し、環境問題の本質をえぐるために人びとの価値観の分析を優先させたのである。だから、自分たちの論考が文化論として読まれることも承知のうえで、琵琶湖畔に生きる人びとと水の豊かな関係について深く記したのである(鳥越, 1991[1984]: ii)。

鳥越は、地域社会が予定調和的で牧歌的な日常世界であるというイメージを明確に拒絶した。小さなコミュニティのなかでも相互無理解が生じ、その裂け目を国家や開発者に利用されて、分断されてしまう現場を見てきたからである。ただし、たしかに長谷川が指摘するとおり、鳥越(1994)や嘉田(1995)では、あえて文化を記述するという戦略性が薄れ、「のどかで平和な日常生活論」として解釈される余地が大きかった。

そうした批判に対して、事例研究をもとに明白に反証したのは、鳥越の薫陶を受けた教え子たちであった。彼(女)らは、賛成/反対が鋭く対立する環境問題の現場でこそ、生活環境主義が鋭い切れ味を見せることを示した。たとえば、2011年の東日本大震災の後に放射能汚染が懸念される瓦礫をどこで引き受けるのかが問われた事例研究や、1999年のJCO臨界事故後に原子力施設の周囲にコミュニティが形成された事例研究がある(鳥越, 2018)。これらの事例では、外部者が地元住民に対して賛成/反対の態度を明確にすること、争点を先鋭化して社会運動を展開することを求めがちであること、しかし、そうした主張は人びとが生活の拠点を置く地域コミュニティでは力を持たないことを明らかにした。

居住者の立場に立つ生活環境主義では、問題を引き受けざるをえない人びとの立場から考え抜くことが求められる。定型の図式で解釈されることを拒む住民の主体的なふるまいを理解するには、研究者がそれまで抱えていた認識枠組みを更新せざるをえない。そのとき、学問上に新しい発見がもたらされる。このような現場との格闘の末にようやく、居住者の立場に立つといえる。またそのときには同時に、現代における地域コミュニティ内の共同性や外部との連帯の可能性について、現実的に考える材料を提供してくれるのだろう。

4.2. 生を肯定する人間観と感受性

生活環境主義では、地域環境をめぐる紛争の現場において居住者が環境の破壊を選んだ場合、そうしてまでも生き抜こうとする人びとのしたたかな生き方が肯定されるように読める。同じ紛争の現場に立ちながら、たとえば、ポリティカルエコロジー論者であれば、マクロ的な権力構造を批判的に分析するに違いない。

社会学者の古川彰は、「生活環境主義にはマクロな権力批判の視座が欠落している」(古川, 1999: 150)と認めるが、「生活環境主義の原点は、こうしたマクロな権力批判の言説が、そこで生活を営む人々から乖離していくことへの違和感であった。生活者の論理のなかに潜む創造性や、彼らが意識化することなく築いてきた伝統の反逆性を、生活環境主義は意識的に強調してきた。それは明快で合理的な大理論は、それがいかにラディカルな批判理論であっても、近代の認識論の一変種であったことへの反省であった」(古川, 1999: 150)と述べる。このように古川は批判理論を携えてマクロな構造を把握するよりも、第一には居住者の立場に立つことを正当化した。

テキストに内在しても、生活環境主義が人びとの生を肯定するとは書かれていない。そのように推察できる理由は、地域社会を理解するために、人びとの経験を見ようとするからである。

私たち人間は、行為を通して得られた経験を次に生かそうと考える。そうした経験を重ねる人びとと感じ合い、互いに影響を受けながら、よりよく生きようと願う。生活環境主義では、感じずにブレない生き方を貫くさまよりも、生活を組み立てるために柔軟に変化していく人びとの主体性を見ようとする。このような視点は、地域住民に対する信頼からというより、人間の生に対する肯定感によって支えられているように思われるし、この点が生活環境主義の独自性を際立たせていると考えられる。

生活環境主義では、社会科学の概念としては適切に扱いにくい人びとの感受性に着目している。たしかに、人間はしばしば感受性にもとづいて判断し行為をおこなうことから、社会を理解するうえでは不可欠であるのに分析しにくい。心理学者であれば、実証主義的に脳波データなどから感受性を分析しようとするかもしれないが、ここでは異なるアプローチを試みたい。

そこで、経験と感受性を相関する概念として考えたい。つまり、森有正の経験論を踏まえ、人びとにとって経験が絶えず更新されていくときには柔らかな感受性を伴うこと、同時に、研究者が住民の経験を理解するときにも鋭敏な感受性が要求されること。これらの関係性を、生活環境主義における経験論の内からつかみたい。

地域住民の経験を見つめようと研ぎ澄ます感受性は、おのずと研究者本人の立場を不安にさせる。第三者的な客観的な視座から決まった視角で調査対象を捉える立場は許されず、住民と同様に研究者もまた人間として在ることがたえず問われる。生活環境主義とは、このようなフィールドに身を置きながら、人びとの生活と環境の関係を見つめ、どうすれば社会と環境の関係、環境を介した人と人の関係がうまくいくのかを考えてきた。その際、人びとが苦難に直面してもどうにか生活をやり繰りする力を前提としなければ、さらに、根拠はなくとも人間の力を信じなければ、倦むことなく思考を続けることはできないだろう。つまり、生活環境主義における人間の生の肯定とは、研究対象としている現場に環境問題の解決策が存在すると信じ、それを研究する本人自身を信じることとも繋がっているように思われる。

4.3.ほんとうの政策に向けて

鳥越は、環境問題の現場に立ちながら、生活環境主義のパースペクティブから人びとの生活世界を十全に把握して「ほんとうの政策」を実現するという理想を語った(鳥越, 1991[1984])。この理想的な政策が実施されれば、人びとが生きた歴史、生活の厚みが尊重される社会が実現し、結果として地域の環境が守られると考えられている(鳥越ほか, 2018)。

しかし、今日において、経験や感受性に着目する生活環境主義の考え方について、その本質を環境政策に導入することは困難に違いない。公共的な政策を議論する場に社会科学の成果を取り入れるとしても、EBPM(Evidence-based Policy Making)の考え方が主流になってきているように実証主義的な認識論が支配的だからである。経験や感受性は批判的実在論や解釈主義的な認識論にもとづく概念であるが、政策形成においては軽んじられている。このため、「ほんとうの政策」を実現するのであれば、まずは、そのような政策をのぞむ人びとのコミュニティのなかでつくり出すほかはないだろう。そして、そのコミュニティの中で実現した政策を外へと拡げ、共同性と公共性のあいだへと浸潤させるという方策ならば、現実的に考えられるのではないだろうか。

生活環境主義は、フェイス・トゥ・フェイスの関係が成立するような「小さなコミュニティ」に注目してきた(鳥越, 1997; 鳥越ほか編, 2018)。ここでの議論を踏まえれば、これは経験や感受性が通用する共同社会のことである。人間はつねに家族と小さなコミュニティという身近な人間関係のなかで生きてきたが、家族は私的に閉じてしまう傾向があるのに対して、小さなコミュニティは外に開いているから後者を重視するという。

しかし近年では、既存のコミュニティが希薄化し、人びとの個人化が進行している。このような現代社会において、生活環境主義が理想とするような小さなコミュニティをつくることはできるのだろうか。もし意図的につくることができないならば、どのような条件が満たされたときに、そうしたコミュニティが生成されるのだろうか。

生活環境主義が政策論を展開していくならば、まずは小さなコミュニティの条件を明らかにすること、さらに、コミュニティの内で実現する政策を公共性に向けて拡張する方策を示すこと。これが今日取り組むべき現代の重要な課題に違いない。

文献

- 古川影,1999,「環境の社会史研究の視点と方法──生活環境主義という方法」舩橋晴俊・古川彰編『環境社会学入門──環境問題研究の理論と技法』文化書房博文社.

- 長谷川公一, 1996, 「書評 嘉田由紀子著『生活世界の環境学』」『ソシオロジ』41(2): 128-31.

- 堀川三郎,1999,「戦後日本の社会学的環境問題研究の軌跡――環境社会学の制度化と今後の課題」『環境社会学研究』5: 211-23.

- 井上孝夫,2001,『現代環境問題論――理論と方法の再定置のために』東信社.

- 石山徳子, 2004, 『米国先住民族と核廃棄物――環境正義をめぐる闘争』明石書房.

- 嘉田由紀子,1995,『生活世界の環境学――琵琶湖からのメッセージ』農山漁村文化協会.

- Kada Yukiko, 2006, “Three Paradigms behind River Governance in Japan: Modern Technicism, Nature Conservationism and Life Environmentalism,” International Journal of Japanese Sociology, 15: 40-54.

- 環境省, 2012, 「生物多様性国家戦略2012-2020―豊かな自然共生社会の実現に向けたロードマップ」The National Biodiversity Strategy of Japan 2012-2020: Roadmap towards the Establishment of an Enriching Society in Harmony with Nature, (2021.2.22取得, https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/files/2012-2020/01_honbun.pdf).

- 鬼頭秀一,1996,『自然保護を問いなおす――環境倫理とネットワーク』筑摩書房.

- Light, Andrew & Eric Katz eds., 1996, Environmental Pragmatism, Routledge.

- 松田素二, 1989, 「必然から便宜へ―生活環境主義の認識論」鳥越皓之編『環境問題の社会理論――生活環境主義の立場から』お茶の水書房, 94-132.

- 三浦耕吉郎, 1995, 「環境の定義と規範化の力――奈良県の食肉流通センター建設問題と環境表象の生成」『社会学評論』45: 469-85.

- 三浦耕吉郎, 2005, 「環境のヘゲモニーと構造的差別――大阪空港『不法占拠』問題の歴史にふれて」『環境社会学研究』11: 39-51.

- 野村康, 2017, 『社会科学の考え方』名古屋大学出版会.

- 佐野静代, 2006, 「日本における環境史研究の展開とその課題:生業研究と景観研究を中心として『史林』89(5): 743-770.

- 篠原徹, 1994, 「環境民俗学の可能性」『日本民俗学』200: 111-25.

- 白水士郎, 2004, 「環境プラグマティズムと新たな環境倫理学の使命―「自然の権利」と「里山」の再解釈へ向けて」越智貢・金井淑子・川本隆史・高橋久一郎・中岡成文・丸山徳次・水谷雅彦編『岩波応用倫理学講義2 環境』岩波書店, 160-179.

- 鳥越皓之, 1984, 「方法としての環境史」鳥越皓之・嘉田由紀子編『水と人の環境史――琵琶湖報告書』お茶の水書房, 328-347.

- 鳥越皓之, 1997, 『環境社会学の理論と実践――生活環境主義の立場から』有斐閣.

- 鳥越皓之, 2000, 「生活環境主義」地域社会学会編『キーワード 地域社会学』ハーベスト社: 312-3.

- 鳥越皓之編, 1989, 『環境問題の社会理論――生活環境主義の立場から』お茶の水書房.

- 鳥越皓之編, 1994,『試みとしての環境民俗学――琵琶湖のフィールドから』.

- 鳥越皓之・嘉田由紀子編, 1984, 『水と人の環境史――琵琶湖報告書』お茶の水書房.

- 鳥越皓之・足立重和・金菱清編, 2019, 『生活環境主義のコミュニティ分析』ミネルヴァ書房.

[1] 嘉田は、河川管理における考え方が、生活環境主義の時代(1870年代から1950年代)から、近代技術主義の時代(1950年代から1990年代)、自然保護主義の出現(1990年代から)へと歴史的に変化してきたことを説明し、それぞれの理念型として3つのパラダイムを抽出している(Kada, 2006)。

[2] もちろん、今日でも産業公害型の環境問題はなくなっていない。社会学者の堀川三郎は、日本の環境社会学研究の中から公害・環境問題を扱った文献の数を集計し、1975年を転換点として、「公害問題研究から環境問題研究へ」と転換してきたことを明らかにした。しかし、堀川は慎重に「公害問題研究に加えて環境問題研究も」という言葉でこの変化をまとめている(堀川, 1999)。

[3] 倫理学者の白水士郎は、米国の環境プラグマティズムと日本の生活環境主義や鬼頭の社会的リンク論との親和性を里山論とともに議論した(白水, 2004)

[4] 鳥越から著者への私信(2007年3月30日)。

[5] 地理学者の石山徳子は、米国ユタ州スカルバレイのゴーシュート部族が核廃棄物施設の誘致を表明した事例を調査し、初期の環境正義研究において支配的だった分配的正義論の欠陥を指摘し、民族自決とポリティカルエコロジー概念を取り入れた過程的正義理論を深める必要性を主張した(石山, 2004)。

[6] 長谷川の批判は、嘉田(1995)に対する書評として書かれたものだったが、このとき名指しで批判された嘉田はその後、琵琶湖の位置する滋賀県の知事を2期8年間(2006~2014年)務めた。

※生活環境主義の考え方を海外に発信する出版企画のために、まず日本語で書いたレビュー論文の初稿。