このコラムで取りあげる本や映像の基準は、そのとき、その本や映像について、何かを書き残しておきたいと思うものである。

本を読んだり映像を見たりしながら、その書き手や作り手が表現しようと思った動機、逆に言えば、彼/彼女らを表現に向かわせた源泉を探りたいと思う。

彼/彼女らの表現の起点が、自分の心をも大きく揺り動かすものであるとき、その書き手や作り手の核心に迫れたような気持ちがする。

ひとりの人間として、出会うべく人と出会えたような気がするのだ。

もちろん、心が通えたと思う気持ちは、この時点では一方通行の片思いである。

しかし、その歓びを失わないように、丁寧に言葉に乗せていくと、おのずと文章は熱を帯びたものになるようだ。

人を思いながら心を込めて書くと、あとで自分に還ってくることが多い。

そこで、いくつかコラムで取りあげた本の著者との交流をふりかえってみたい。

この3年の間で、本を通した出会いという点で印象深いのは、次の3点である。

- (1)2022/10遠藤邦夫『水俣病事件を旅する』(2021年、国書刊行会)

- (2)2024/12菊谷和宏『「社会」の底には何があるか』(2024年、講談社)

- (3)2025/09李妍焱『市民的コモンズとは何か』(2025年、ミネルヴァ書房)

これら3点は、どれも私にとって大事な本であるけれども、誰にでもお勧めできる本とは言いがたい。

構成が整っていて、論旨が明快で、読めば視界がクリアになるという本ではない。

しかし、どれも重要な社会的な問題を扱いながら、書き手が自身にも誠実に向き合い、自らの脳力を総動員して考え抜いた先に、結論なり希望なりを絞り出している。

本の終点にたどり着くまでの過程から、高い熱量が伝わってくる。

最近、私が読書するときに楽しみにしていることは、最終的に導き出された結論よりも、そこに至る思考のプロセスである。

一直線に進む方が読みやすいにちがいないが、書き手から一方的に情報が提供されるだけでは、ともに考える余白がない。

一方、上記の3点は、書き手の思いが溢れるほど強く、情報も詰め込まれていて、やや読みにくい部分もあるけれど、だからこそ人間味があって、一緒に考えていこうという気持ちがわいてくる。

それぞれの書き手には、言いたいことがはっきりとあるけれど、書き進めていく過程では、情報が過剰にあふれてしまったり、気持ちが先走って小さな飛躍が生じたりすることもある。

それは、論理性からすると欠点に見えるかもしれないが、私はそうは思わない。

むしろ、その欠けている部分を、ともに考えて補いたいという気持ちになる。

なぜそのような気持ちが起こるかのだろうか?

それは、そこに生身の人間がいると感じるからであろう。

その人は、現代を生きる誰かが考えるべき問題について、誰よりも深くその問題を引き受け、当事者として自らに引き寄せて考えた。

その思索の、一直線にはいかない道筋は、書き手の言葉を通してたどることができる。

単なる情報ではない、記号でもない、血の通った人間の言葉を通して、私は人と出会うことができる。

そしてそのとき、私も人と人の間に生きる人間だと感じることができる。

他者たるその人は、自分からすると多くのノイズに満ちている。

ノイズは、ときに不快であり、イライラさせられることもある。

しかし、それだからこそ他者であり、かけがえのないその人なのだ。

すべてのノイズを歓迎できるわけではないが、その人が生み出すノイズが気になって仕方ないという人がいる。

先に挙げた(1)(2)(3)の著者は、そういう人であった。

3人の共通性は、書き手の熱量と誠実さにある。

熱量とは、客観的な数値で表されるものではなく、言葉を選ぶときに込められた思いといってよい。

だから、感じるかどうかは読み手によるが、少なくとも私にとっては、心して読むべきと思わせる熱さが感じられた。

そして、その熱源の中心には誠実さがあるように思われる。

誠実であることはとても貴いが、同時に傷つきやすさを抱えているようにも感じる。

ときに、文章を読みながら書き手の悲しみや痛みにふれ、感情が揺さぶられて、泣きたくなるような気持ちになる。

こういうときの感情を共感と表現するのは適切であるが、その人と一体化しているのではない。

むしろ、同じように感情が揺り動かされるからこそ、私の気持ちがその人に届かない現実の前で、その人は私と違うという他者性を突きつけられる。

他者だからこそ、その人を抱きしめたくなる。

このように、読書を通して人と出会えたと感じたとき、身体の内から歓びが湧いてくる。

そのときの興奮を記録として残しておきたいと強く思ったとき、私は率直に感じたこと、考えたことを、このコラムに書いてきた。

(1)遠藤邦夫さん(水俣病センター相思社)の書かれた『水俣病事件を旅する』は、非常に正直な当事者研究であるとともに、今後の水俣のあり方を示す重要な本だと受けとめた。

水俣病をテーマに研究されてきた方々には、この本で提示された論点にきちんと応答すべきだと思った。

しかし、そうした反応が乏しかったようなので、これでは遠藤さんの思いが空振りするように思い、コラムで取りあげた。

遠藤さんには、私が書いたものをお読みになっていただき、その後、遠藤さんをゲストに招いて水俣病支援の運動史をお話しいただいた。

また、今年に入ってからは、逆に遠藤さんから研究会への参加をお誘いくださった。

あいにく、自分の気持ちが整わずに参加を見合わせたけれど、そのときにやりとりを通して、お互いに一人の人間として、遠慮せずにコミュニケーションできる関係を確かめることができた。

私はカネミ油症の支援運動に関わっているので、公害被害者の支援に関わる者同士という関係でもある。

コラムを書いたことがきっかけとなって、自分の感じたことや考えたことを、率直に伝えられるよき先輩と出会えたと思っている。

(2)菊谷和宏さん(一橋大学)の『「社会」の底には何があるか』は、がんを患った菊谷さんが、文字通り命がけで書かれた本である。

トクヴィル、デュルケームなど社会科学の巨人を対象とした手堅い学術研究で知られる菊谷さんが、「社会の底」というテーマで何を語るのかという興味から読み始めたので、菊谷さんがどれほど心血を注いで書いたのかを想像できていなかった。

本書は、今日の社会状況を「社会の底が抜けた」と分析するためではなく、社会の底に何があるのかを確認した後に、私たちは何を基礎にして社会をつくり続ければよいのかを指し示す希望の書である。

私は、この社会学者の渾身のメッセージを受け取ったとき、自分の中だけで留めてはいけないと思った。

社会を諦めない多くの人びとに読まれることを願って、コラムを書いた。

それまで菊谷さんとは接点がなかったが、菊谷さんのお友達で、私も存じ上げている方がコラムを読んでくださり、その方の紹介で菊谷さんにも読んでいただいたと連絡があった。

そして、今年の4月、私が非常勤講師を務めている一橋大学で、講師控室にいるときに菊谷さんと会った。

はじめて言葉を交わしたときは、活字の世界の人と生身で出会ったために緊張してしまったが、病気から回復されて、お元気そうに見えた。

私は、それまで本書が遺言にならないようにと願っていたので、生きて目の前にいらっしゃること自体が嬉しかった。

その後、大学の春学期が終わる頃、大学近くの喫茶店で語り合うことができた。

菊谷さんが話す内容は、学生に関すること、特に心配事がほとんどであった。

いつも穏やかな表情を浮かべているので、学生思いなのだろうと思っていたが、想像していた通りだった。

本書の2つのシンプルなメッセージ「殺すなかれ」「他者との対話と絶つなかれ」のうち、後者を学生が実践できるようにすることは、教育上の課題なのだろう。

この課題は、ひとりの教員でどうにかできるものではないだろうが、可能な限り力を尽くしている姿が、素敵だなと思った。

(3)李妍焱さん(駒澤大学)の『市民的コモンズとは何か』は、ヤンヤンさんが優れた社会学者であることがわかるだけでなく、人としてのヤンヤンさんが自らの問いの軸を立てようと模索する様子も伝わってくる。

ヤンヤンさんとは10年ほど前に知り合ったのだが、そのときは中国の市民セクターの専門家として接していた。

しかし、本書を読んで、ヤンヤンさんが最近取り組まれている研究・実践は、私の関心とかなり近いように感じられ、親近感がわいた。

ヤンヤンさんと課題を共有したいと思った。

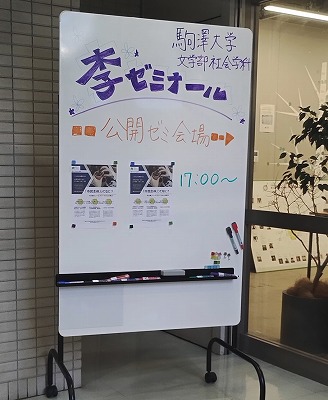

ヤンヤンさんとは面識があったので、本書をコラムに取りあげたことを伝えたところ、好意的に受け止めてくださって、9月24日に駒澤大学駅近くで開かれた公開ゼミ「市民主体」ってなに?―石川県フィールドワークからの学び」に誘ってくださった。

このときのタイトルが「市民主体」であったように、ヤンヤンさんは、市民性とか市民主体といった抽象度の高いテーマに対して、果敢に正面から取り組もうとする。

こうしたアプローチの採用は、「市民」という言葉が忌避される現代社会において、単に世間の興味関心に鈍感であるか、確信犯的な勇気がいることである、日本における市民セクターの現代史に詳しいヤンヤンさんの場合、

もちろん、後者であることは間違いない。

その心意気に、心が奪われた。

公開ゼミの後、ゼミに参加していたまちづくりの実践者も含め4人で飲んだ。

ヤンヤンさんは、研究者として順調な職歴を積み、着実に業績を重ねてきた。

それは、研究者を志望する多くの人にとって理想的なかたちだろうし、本人にも自覚はおありのようだ。

しかし、ヤンヤンさんは、自分を研究や実践に駆り立てるものが「ほんもの」ではないと感じていらっしゃる。

私には、ヤンヤンさんがそのように思う気持ちが何となくわかるけれど、ここで心意を分析してもしかたない。

それよりも、ヤンヤンさんが大学教授でありながらも、自分と深く向き合い、自分とは何かを問い続けていることが、しなやかでいいなと思った。

このときに初めてきちんと話すことができて、それまでよりも一層、ヤンヤンさんと一緒に考えたいと思うようになった。

このように、私は本を読み、その人と出会えた歓びを言葉にしたことで、その後、実際にその人と出会うことができた。

自分の内側で起こった心の動きを、他者に伝わるように文章を書くことは、自己開示も伴うことから、そんなに簡単なことではない。

それでも、私が立ち入ったことも含めて書き続けるのは、人としての歓びを私にわき起こしてくれたことへの感謝を伝えたいからであり、その人と一人の人間として出会いたいと願うからにほかならない。