東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故は、これまで原子力発電に関する多くの研究蓄積のある環境社会学の研究者にとって、まったくの想定外ではなかったはずである。巨大地震が頻発する日本列島において、原子力発電所を稼働させることが適程度の差こそあれ、想定できていたはずだった。だからこそ、この過酷事故が生じてしまったことに対して衝撃を覚えるとともに、自責の念を感じている者も少なくないだろう。なおのこと衝撃的であった。3.11後の被害把握は重要であり、また緊急性も高いを掲載された諸論文の中では、これまでの環境社会学的研究の成果を踏まえつつ、ほかの学問分野では捉えられない「被害」が示され、問われない「問題」が指摘された。「被害」を把握する際、医学とも法学とも経済学とも異なる環境社会学的な視点が持つ意義を伝える内容だったように思われる。

このように、見えにくい被害を捉え、隠れた問題を明るみに出すことの学術的な貢献は大きい。ここに被害を受けた人、問題だと感じる人がいたとしても、そうした被害なり問題なりが当人以外によって取り上げられなければ、社会的には無いことと等しい。したがって、当事者(被害者/生活者/居住者)の視点に近づき、それがあること、そして、その大きさや深さなどを示すことは、ひとまず正しい立場だと言ってよいだろう。そうした被害や問題は、第三者的な立場からは軽んじられたり、捉えにくかったりするのだから。

当事者にとっての社会的リアリティから被害が示され、問題が明らかにされるとすぐに、被害には補償を、問題には解決を、と正義を求める動きがおのずと生じる。その実現のためには、経済的・時間的・精神的等のコストがかかる。ここで、被害者と加害者が明確に区分されるタイプ1の公害・環境被害であれば、加害者に責を負わせればよいという考えが支持されるだろう。被害者への金銭補償が必要となれば、PPPの原則を適用して、加害者に費用の負担を求めることになる。

加害者には、多様な対応があり得る。そもそも、この被害は避けられなかったので、補償すべき責任はないと言いつのる例。被害があることを認めても、補償すべき金額の多寡で折り合いがつかない例。一部の被害に対しては補償するが、あれもこれも被害とされるのは受け入れられないという例。環境に関わる法学・経済学・社会学等は、こうした論点について議論を深めてきた。そして、加害者に責任を取らせるように制度化できた成果も少なくない。もちろん、まだ議論は尽くされていないし、今後も真摯に検討すべき重要な論点であることは疑えない。しかし、本発表で焦点を当てたいのは、被害者と加害者が明確には区分できないタイプであり、一般の市民がその問題系に含まれている、あるいは巻き込まれている場合である。この場合、何らかの応答責任が生じ、補償が必要なときには、彼/彼女らの支払う税金から負担を求めることになる。こうした要求に対して、当人の生活水準と生活実感から、私たちの生活だって苦しいのだから、それくらいの被害は我慢してほしいなどと、反応があってもおかしくはない。

このようなケースでは、環境社会学者による被害や問題の問い直しが、公共的な議論の俎上に載せられる。これは、たとえば、「原子力ムラ」の住人と称される一部の工学者や医学者などの主張が公衆のもとに晒され、さまざまな角度から検討されることと等価であるだろう。再帰的(後期)近代を迎えた今日の日本社会における専門家は、つねに主張の正当性を社会から問われる立場にある。研究者だからといって、その権威に頼って説明責任を果たさずに済んだ時代は過ぎ去っている。実際、そうした時代背景を踏まえて、科学技術社会論や科学社会学などでは、科学と社会のあるべき関係性が多様に議論されている。しかし、そこで扱われる科学とは主として自然科学であり、環境社会学というマイナーな学問領域について、社会との関係性から議論されることは少なかった。その理由として、科学と呼べるのはまず自然科学であり、人文・社会科学の中では経済学や心理学くらいまで、社会学の中では計量データを扱う分野までと、一般的に考えられているからではないだろうか。したがって、今日の環境社会学は、当事者の立場に寄り添って問うべき問題を指摘することに加えて、そうした問題の存在を「ジャーナル共同体」や「環境ムラ」だけではなく、広く社会が受け止めるように働きかけることも求められよう。環境社会学が環境問題の解決に資することを目指すならば、その学術的な知見を政策の中に組み込み、制度化することを急ぐことよりもまず、環境社会学の公共性を問い直すべきだろう。

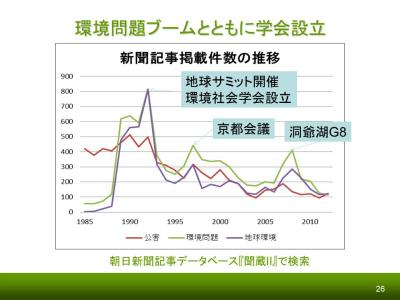

これまでの日本の環境社会学の歴史を振り返ると、幸運な時を過ごしてきたように思われる。地球サミットが開催された1992年に学会を設立後、「環境」について考えることは、冷戦後の先進社会に生きる人びとのあるべき振る舞いとなってきた。このため、公害・環境問題の被害を突き止め、その広さや深さを示す環境社会学の価値は明らかであっただろう。しかし近年では、グローバル化の伸展、テロの脅威、長引く不況なども、大きな社会問題となっている。こうした中から、どの問題について議論すべき対象として比重を置くのか、それは社会が決めることである。

環境社会学が扱う対象の多くは、環境問題の中でも、ほかの枠組みではこぼれ落ちてしまうものである。それを、フィールドワークで見聞きする中から掬い取ってきた。しかし、社会はその問題を考えるべきものと捉えるだろうか。そうした社会とのコミュニケーションがなかったら、環境社会学者が示すその問題とは、どこにあるのだろうか。

このような議論を展開するために、社会問題の構築主義、科学技術社会論、公共社会学などの理論も参照しつつ、今日の環境社会学が問うべき問題系を示したい。

参考文献

- 赤川学,2012,『社会問題の社会学』弘文堂.

- Burawoy, M., 2004, “For Public Sociology,” American Sociological Review, 70(1): 4-28.

- 土場学,2008,「公共性の社会学/社会学の公共性―ブラウォイの「公共社会学」の構想をめぐって」『法社会学』68:51-64.

- 藤垣裕子,2003,『専門知と公共性―科学技術社会論の構築へ向けて』東京大学出版会.

- 舩橋晴俊・飯島伸子編,1998,『講座社会学 12 環境』東京大学出版会.

- Hannigan, John A., 1995, Environmental Sociology: A Social Constructionist Perspective, Routledge.

- 堀川三郎,2012,「環境社会学にとって『被害』と何か―ポスト3.11の環境社会学を考えるための一素材として」『環境社会学研究』18:5-25.

- 飯島伸子,1984,『環境問題と被害者運動』学文社.

- 野家啓一,2007,『増補 科学の解釈学』筑摩書房.

- 斎藤純一,2000,『公共性』岩波書店.

- 盛山和夫,2011,『社会学とは何か―意味世界への探究』ミネルヴァ書房.

- 菅豊,2012,「公共民俗学の可能性」岩本通弥・菅豊・中村淳『民俗学の可能性を拓く―「野の学問」とアカデミズム』青弓社:83-140.

- 寺田良一,2011,「環境リスク論と環境社会学」『明治大学心理社会学研究』6:51-71.

- 友澤悠季,2007,「『被害』を規定するのは誰か―飯島伸子における『被害構造論』の視座」『ソシオロジ』51(3):21-37.

松村正治 「環境社会学の公共性」, 第47回環境社会学会大会(桃山学院大学), 2013年6月1日.