4. 里山保全運動とその順応性―イデオロギーと制度化を超えて

要旨

本章では、日本の自然保護運動の中から、生物多様性が重視される時代になって国内に急速に拡がった里山保全運動――高度経済成長期(1960年代~70年代初め)以前に人びとの生活・生業を支えていた雑木林などの二次的自然を保全しようとする運動――について、おもに首都圏近郊の事例をもとに、次のとおり、時系列に沿って議論した。

1980年代、生物多様性を保全する上で、身近な里山の重要性が認識されるようになり、1990年代には、市民ボランティアによって里山再生を図る活動が一気に盛んになった。2000年代以降、里山保全は国家的な目標に掲げられ、国や地方自治体等がこの運動を後押しするようになった。しかし、生物多様性を保全する効果は乏しい上に、環境統治性に支配される領域が拡大して、新しいコモンズをつくろうとする市民の発意が発揮されにくくなった。2010年代に入り、特に3.11以降からは、これまでの自然保護運動の系譜とは別に、里山の資源を活用して仕事と暮らしを組み立てようとする動きが目立つようになった。彼らの目指すところは、1980~90年代の草の根的な里山保全運動から同じ方向にあり、その潜在的なネットワークの行方が持続可能な社会へと向かう鍵を握っている。

4.1. はじめに

本章では、日本の自然保護運動の中から、1990年代以降に国内に急速に拡がった里山保全運動について議論する1)。この運動に焦点を当てる理由は、この時代に生物多様性が重視されるようになり、守ろうとする対象と守るための手法の両面において、従来の自然保護運動とは異なる新しさを含んでいたからである。また、従来の運動が欧米の自然保護思想に強い影響を受けていたのに対して、里山保全運動はそうした影響を受けつつも、日本の歴史的・社会的な文脈から独自に生まれて拡がったという側面が見られるからである。そこで4.2.では、日本の現代史や地域レベルの環境認識などについて補足しながら、この運動の特徴を説明する。

4.3.では、里山保全運動が盛んな横浜市内の2つの事例を取り上げる。この運動の原点と言える舞岡公園の事例からは、この運動が市民参加で里山を協働管理するコミュニティづくりであり、自分たちのコモンズを新たにつくろうとする運動であったことを確認する。また、新治地区の里山ガバナンスの事例からは、運動の成功がもたらした市民-行政の協働関係が、キーパーソン個人の負担となってきた経緯をたどり、この原因について環境統治性の概念を用いて分析を加える。

4.4.では、2000年代以降の里山保全運動の展開をみていく。里山保全が国家的な目標となり、エコ・ナショナリズムへの接近と自治体によるボランティアの動員政策が進められた。統計上、この運動にかかわる団体数は増加したが、生物多様性保全上の効果は乏しく、参加者の固定化・高齢化は着実に進んでいる。さらに、国レベルから市町村レベルまで、行政主導で里山保全が推奨されるようになったことで、人びとが主体的に自然と社会の関係を取り戻そうとしてきた運動の意味は軽視され、市民の発意が発揮されにくい問題を指摘する。

4.5.では、2010年代の、特に3.11以降に、これまでの自然保護運動の系譜とは別に現れてきた、里山志向の社会的起業家や新規就農者などの動きを紹介する。都市近郊に残る里山の資源を生かして自律的に仕事と暮らしを組み立てようとする彼らの動きは、個人的で散発的ではあるものの、静かなムーブメントになっている。彼らの目指すところは、1980~90年代の草の根的な里山保全運動と同じ方向にあり、その潜在的なネットワークの行方が持続可能な社会へと向かう鍵を握っていると展望する。

4.2. 里山保全運動とは

4.2.1. 高度経済成長と燃料革命

日本は1945年に第2次世界大戦WWIIに敗れたが、米国を中心とした政治的・経済的支援のもとで速やかに復興を果たし、1950年代半ばから70年代初めまでは年平均10%以上の経済成長を遂げた。日本のGNPは、1966年~68年の間に1年ごとに、イギリス、フランス、西ドイツ(当時)の順に抜いて、米国に次ぐ経済力を誇るようになった。産業構造も大きく変化し、1950年には日本人のほぼ2人に1人は第一次産業に従事していたが、1970年には5人に1人以下に激減した一方、サラリーマンとして働く人の割合はほぼ3人に2人にまで上昇した。国民の生活水準は向上し、1950年代半ばから電化製品の「三種の神器」2)としてテレビ・冷蔵庫・洗濯機が普及し、1960年代中頃からはカラーテレビ・クーラー・自家用車の「3C」が普及していった。

1960年代後半、日本では高度経済成長に伴う歪みとして、大気汚染や水質汚濁などの公害や自然破壊が社会問題となった。1970年11月に開かれた臨時国会は、公害対策関連法案をまとめて審議したので「公害国会」と言われ、1971年7月には環境庁が設立された。1972年には、ローマクラブが『成長の限界』を刊行し、ストックホルムでは国連人間環境会議が開催されるなど、世界的に環境問題への関心が高まっていた。こうした海外の環境運動からの影響を受けながら、日本でも公害反対と自然保護を目指す運動が拡がっていった。

1970年代の自然保護運動では、人間と自然を対立的に捉える傾向にあったので、一般に植生自然度の高い原生自然を保存することが目的とされ、人間の影響を排除して自然の遷移に任せることが良いとされた。このため、森林保護を目的とする運動の場合、一本でも樹木を伐採させないように、身体を張ってでも開発を食い止めようとするのが常套手段であった。当時の日本社会では、原生的な自然を保護する必要性は理解されても、人びとが日常的に管理してきた身近な里山は、保護すべき対象として認識されていなかった。

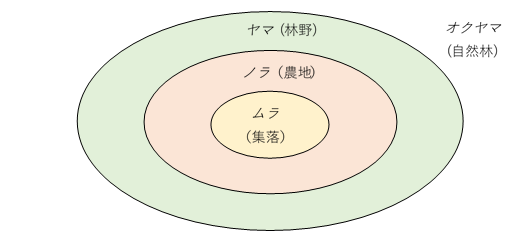

ここで、本章の最重要語である日本語の里山の意味について、図を用いて説明しよう。

図4.1は日本の伝統的な農村景観の構造を、村人の視点から模式的に表したものである。農村の中心に人びとが住居を構える「ムラ」(集落)があり、その周りに「ノラ」(農地)があって、その先に「ヤマ」(森林)がある。この同心円状のムラ-ノラ-ヤマは、集落の人びとが自分たちの領域として意識している範囲である。狭義の里山は、ヤマの範囲だけを指すが、広義の里山は、ノラやムラも含めて、人びとが定期的に管理してきた農村景観全体を指す。

今日、里山という用語は、広義の意味で用いられることが一般的なので、本稿でも里山を地域の人びとが管理してきた農村景観、すなわち、図のムラ-ノラ-ヤマを全て含む領域として定義する。この範囲は、生態学的に言えば、人為的な干渉を受けてきた二次的自然であることが重要である。なお、里山の外側に普通は自然林が続いており、「オクヤマ」と呼ばれる。ここには集落の人びとが立ち入ることは少なく、もっぱら野生生物のための場所であり、人間と対比される神の領域となっている。

里山の「ヤマ」を特徴づける植生に雑木林がある。高度経済成長を迎える前まで、雑木林は燃料林や農用林として管理され、人びとの生活・生業を支えていた。

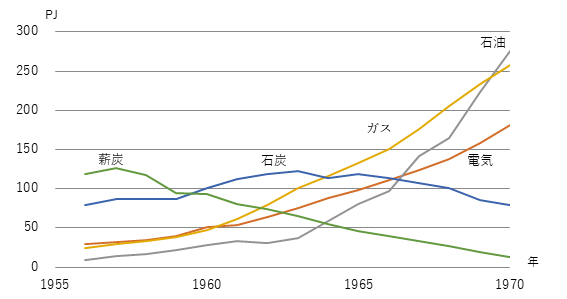

図4.2は家庭用燃焼消費量の推移を表したものである。この図に見られるように、1955年時点では、家庭用燃料の多くは薪や炭であり、化石燃料の中では石炭が最も多く利用されていた。それが、高度経済成長期に「燃料革命」が起こり、1960年頃から電気・ガス・灯油が急速に普及したため、1970年代初頭には、薪炭はほぼ利用されなくなり、雑木林は燃料の供給源としての価値を失った。また、作物を育てるために必要な肥料も、落ち葉を発酵させて作っていた堆肥から化学肥料へと置き換えられ、雑木林は農用林としての価値も失った。こうして高度経済成長期以降、多くの里山は管理されなくなり、都市近郊では住宅や工場などの開発が進行したのである。

4.2.2. 里山ルネッサンスと里山保全運動の拡大

自然保護運動のなかで、最初に里山という用語を意図的に用いたのは、1976年に設立された大阪自然環境保全協会とされる。1983年、この団体が大阪府内に生息する野生動物の実態を調査したところ、里山と呼ばれる都市近郊の低山帯に多くの個体が生息していることが明らかになった。この「里山の発見」から、野生動物を保護する市民運動の戦略上、里山という言葉を積極的に用いるようになった4)(岡田, 2017)。

1980年代後半からは、都市近郊の里山に注目した自然保護運動に呼応するように、学術的に里山を再評価する研究が進んだ。その背景には、生態学のパラダイム転換により、自然を評価するうえで生物多様性が重視されるようになったことがある(Reid & Miller, 1989=1994; 武内, 1991; Wilson, 1992=1995; Takacs, 1996=2006; 鷲谷・矢原, 1996)。里山に見られる二次的自然には原生自然に劣らぬほど多くの生物種が育まれることや、里山が氷河時代から残る生物種を温存してきた場所でもあったことなど、里山が生物多様性を保全する上で重要な空間であると主張する研究が盛んになった(守山, 1988; 石井ほか, 1993; 田端編, 1997)。

長期にわたる定期的な手入れによって維持されてきた里山景観を保全するには、人びとが継続的に管理することが必要である。しかし、燃料革命以降の里山では、人間による働きかけが希薄になったり途絶えたりして、生態系の健全性を維持する上では過少利用の状態にある。そこで、誰が里山管理を担うのか、とりわけ放置されて植生遷移が進行している里山を、誰が適切に維持管理していくのかという問題が浮上してきた。

この問題に関しては、すでに1980年代半ばから、大阪や横浜などの大都市の近郊で、地権者ではない市民が自発的に里山に入り、草刈りや除伐などの保全活動をおこなう動きが現れていた。それらは、それまであった景観を残したいという動機から、管理されずに植生遷移が進んで見た目が悪くなっていく里山を、新しいコモンズとして自主的に管理しようという有志の運動であった。そうしたときに、保全生態学の観点から活動の意義が裏付けされたことで、里山再生を図る動きは強く後押しされた。

当時、運動側が実践手法の点でしばしば参考にしたのが、英国の環境NGOであるBTCV(British Trust for Conservation Volunteers、現在のThe Conservation Volunteers)の取り組みであった。BTCVが、数多くのボランティアを巻き込みながら、全国に点在する保全すべき自然や文化財を維持管理していることが紹介され、日本でも里山再生の担い手として市民が活躍できるという気運が高まった(重松, 1991)。

1990年代、里山保全運動は都市近郊から全国へと急速に拡大していった。1992年には「全国雑木林会議」が、1996年からは「森林と市民を結ぶ全国の集い」がそれぞれ始まり、里山保全にかかわる市民が全国から集まって知識や経験を共有した。さらに、1990年代半ばから公共放送や写真集などを通じて、見過ごされていた里山の美しさや里山に生きる人びとの営みの豊かさが伝えられ、人びとのノスタルジックな感情を呼び起こして全国的に里山ブームと言える状況になり、里山保全運動の拡大に拍車をかけた。ただし、この運動は核となるような全国的な組織が主導したわけではなく、身近な地域の里山を守るために、志のある人びとが各地でみずから汗を流して保全活動に参加した結果、大きなムーブメントになったのである。

2000年代に入ると、国や地方自治体の環境政策の中に、里山保全が組み込まれるようになった。2001年の環境省の報告では、絶滅危惧種が集中する地域の6割は里山にあり、原生的な自然よりも多く分布しているという事実が示された(環境省, 2001)。2002年に策定された「新・生物多様性保全国家戦略」では、里山への手入れ不足が日本の生物多様性を脅かしていると明記された(環境省, 2002)。さらに、2010年に名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議に向けて、2007年には「SATOYAMAイニシアティブ」5)が提唱された。これは、自然と共生する里山を参考に、世界の人びとと協力して持続可能な社会の実現を目指そうというものであった。

今日、日本の生物多様性は4つの危機に直面していると言われている。第1の危機は、人間活動の強い影響で生物が絶滅の危機にさらされることで、例えば、乱開発や乱獲といったオーバーユースの問題である。第2の危機はアンダーユースによる問題、つまり、人間が自然に働きかけていた度合いが縮小したことによる危機である。第3の危機は、外来種や自然界にはなかった化学物質などが人間によって持ち込まれたことによる問題。さらに、第4の危機として、地球温暖化による世界的な危機もある(環境省, 2012)。このうち第2の危機は里山の危機とも言われており、いまや日本の生物多様性を保全するために、国を挙げて里山保全運動を推進しているという状況である。

図4.3と図4.4は、都市近郊の里山保全運動の様子を伝えるために、参考例を示したものである。あるNPO法人が一般市民を募集し、地方自治体の許可を得て、手入れの行き届かない公有地の保全活動をおこなったときの写真で、図4.3には人工林の下草刈り、図4.4は田んぼの土手の草刈りの様子が映されている。こうした例が示すように、近年では、市民と行政が協働して里山保全に取り組むことが多くなっている。

4.3. 横浜市内の里山保全運動

4.3.1. 市内の里山の状況と市の保全制度

1980年代半ばに都市近郊から始まった里山保全運動は1990年代中頃まで全国へと拡大し、2000年代以降は国や地方自治体の環境政策としても里山保全が推進されるようになった。里山保全に向けた取り組みを国レベルでみれば、下からの草の根の市民運動と上からの環境政策が同じ方向を向いているように見えるが、地域レベルの動きに目を向けると、両者の間にズレが生じていることがわかる。このズレを見るために、里山保全運動を先導してきた横浜市内の運動と政策に焦点を当てて、その経緯をたどり、現状と課題を明らかにしよう。

横浜市は435km2の面積に375万人の人口を抱え(2020年1月現在)、日本では首都東京の次いで2番目に多くの人が住んでいる大都市である。東京への通勤圏にあるため、首都圏の拡大に伴い、高度経済成長期に当たる1960~70年代初めまで人口が毎年約10万人も急増した。図3に見られるように、この間、宅地の面積は約60km2から約140km2へと2倍以上増加した分、今日では里山と呼ばれる農地や森林は約230km2から約150km2へと、面積にして約3分の1も失われた。

1960年代半ば~70年代半ばには、高度経済成長に伴う都市問題の激化という背景から、住民の声を聞いて福祉や環境分野の政策を推進すると訴えた革新系の首長が全国に誕生した。その中でも横浜市は、1963年~78年に社会党の政治家・飛鳥田一雄が市長を務め、革新自治体の代表であったので、急速な人口増加に伴う里山の減少に対して、ほかの自治体よりも早く環境保全に向けた取り組みを始めた。たとえば、1970年には、新しい都市計画法の施行にあたり、開発行為が大きく制限される市街化調整区域を市域の約4分の1と広く設定した。1971年には、全国に先駆けて緑の保全に取り組む行政部局を設置し、「市民の森」に代表される市独自の里山保全制度を開始したのである。

一般に、緑地を確実に担保するためには、開発されないように公共用地として買収するのがよいとされる。しかし、地価の高い都市近郊では、広い面積の用地を購入することが難しい。そこで、開発圧の高い樹林地を守るために「市民の森」制度が考案されたのである。この制度は、横浜市が土地所有者と使用貸借契約を結び、提供された土地を「市民の森」として保全するとともに、必要最小限の歩道や休憩施設などを整備して一般に開放する。一方、開発行為を禁止される土地所有者は、優遇措置として固定資産税と都市計画税といった地方税が減免される。また、横浜市は、土地所有者を中心に結成される「市民の森愛護会」に対して、林内のパトロール、清掃、草刈り、施設の補修等の軽作業を求める代わりに、奨励金を支払うという制度である。

4.3.2. 市民参加による里山保全の取り組み―舞岡公園の事例

横浜市では、革新系政治家が市長を務めた1963~78年の間に政治的機会構造が開放的になり、市民参加によって公共政策・公共事業を考える文化が定着したことから、それ以降も全国から注目を集める先進的な取り組みが見られる。その中でも舞岡公園の事例は、その後の里山保全運動に大きな影響を与えた原点とも言えるので、ここで紹介したい。

舞岡公園とは、里山の地形を生かした面積約30haの広域公園である。この公園は、都市近郊にあって貴重な里山景観が残されており、市民が園内で農作業を楽しめること、さらに、市民が計画から運営に至るまで公園づくりに深く関わり、多様な人びとが活動する場となっているという特徴がある。

この特徴的な公園づくりは、1983年に設立された市民団体「まいおか水と緑の会」による異議申立てから始まった。横浜市の当初計画では、元は水田だった湿地を埋め立てて芝生広場にするなど、豊かな生態系を壊し、どこにでもあるような標準的な都市公園がつくられるはずであった。しかし、この団体を立ち上げたJさん(1960年生まれ、男性)は、この場所に雑木林や田畑があったことを大事にするべきだと考え、市の公園計画に対してオルタナティブを提示しようと考えた。日本の行政は実績がないことには進んで取り組まずに前例を踏襲する傾向が強いので、行政が受け入れやすいように、Jさんらは舞岡公園の予定地で一時的に里山再生を試みることを提案した。この提案は受け入れられ、彼らは公園予定地の使用許可を得て、休耕田で米づくりを復活させ、雑木林の管理を再開し、農芸活動や環境学習などを実施した。この市民提案による社会実験を通して、彼らは里山管理のノウハウを蓄積するとともに体験型プログラムを開発し、その実績をもとに具体的な代替案を示した。その結果、多くの提案が反映されるかたちで最終的な公園の設計図が描かれた。さらに、こうした意欲的な取り組みが横浜市から評価されて、1993年の開園時には、この運動団体を母体としたNPOが舞岡公園の管理運営を担うことになり、その後も継続して現在にいたっている。

舞岡公園の事例は、里山保全運動の特徴をよく表している。当時の自然保護運動の手法といえば、守るべき土地の開発規制を行政に対して要求することが中心であった。対して、舞岡では守るべき場所が里山だったために、その土地に手を入れ保全することが必要であった。しかし、当時は都市公園で市民が農作業や山仕事をおこなうことは想定されておらず、当然、管理作業に伴って得られる米や野菜や木材などの取扱いについても何もルールがない状態だった。このため、運動団体は都市公園では前例のないことを実現させるために――公園になる以前から続けられてきたことを再開させるために――里山管理の社会実験をおこない、その試行錯誤の経験を踏まえたオルタナティブな公園計画を示し、開園後の管理運営を引き受けた。つまり、この里山保全運動とは、人と自然の関係が希薄になり、残された里山のあり方が行政によって決められる状況に抗い、人びとが自然に手を入れながら新しいコミュニティをつくり、時代に合った里山コモンズをつくりだすという環境自治を求める運動でもあったのである。

舞岡公園以降、横浜市では、里山型公園を整備する場合、開園後に市民が管理運営を担うことを想定したシナリオを用意するようになった。計画段階から市民を集めて声を聞き、施設整備に反映させるとともに、参加者によるグループ化を促すようになったのである。この市民参加による里山型公園づくりの進め方は、行政主導で計画的に体系的に整備してきた公園が「画一的でつまらない」と批判され、「公園は誰のものなのか」と問い直されていた時代への横浜市なりの対応でもあった。今日では、先駆的な里山保全運動の末にこじ開けられた市民参加の扉は、はじめから広く開放されており、公共的な景観づくりに主体的に参加する市民は、行政にとって格好の協働相手として期待されるようになったのである。

4.3.3. 多様なアクターによる里山ガバナンス―新治地区の事例

時代の先を行く試みは、どこよりも早く課題に直面するため、それを乗り越えるために、さらなる変化を求められる。横浜市内の里山保全の仕組みが、舞岡公園以降にどう進化してきたのかを知るために、つぎは1990年代後半以降の緑区新治地区に焦点を当てよう。

新治地区一帯は、横浜市が優先的に保全する「緑の7大拠点」の1つに位置付けられている。その中でも100ha以上の林地・農地が残されてきた新治地区は、横浜市の里山保全戦略上の重要エリアとされている。この新治地区の里山を保全するために、横浜市は私有地については「市民の森」制度を適用し、公有地については市民参加の公園整備を実施してきた。

1990年代後半、横浜市が新治地区の森林を「市民の森」に指定しようと調整を始めた頃、ほとんどの地権者は数十年も管理をしていない状況にあった。また、本人が高齢であったり、近隣に住んでいなかったりしたため、自分たちで愛護会をつくり、自らの手で森林を管理することは、市から奨励金をもらえるとしても、できない状態だった。

横浜市が「市民の森」を開園するには、その森林を管理する愛護会が必要となるが、その頃には新治地区と同様に、地権者がその役割を担えないというところが増えていた。そこで、市は1994年から、手入れを必要とする里山と、保全活動への参加を希望する一般の市民をつなぐ事業を実施していた。その事業では、里山管理に必要な知識や技術を身につけるために連続講座を開催しながら、受講者たちが組織化できるように支援するという内容で、毎年1~2つの里山保全ボランティア団体を立ち上げていた。そこで、新治地区でも、土地所有者だけで愛護会を設立するのではなく、保全活動に関心のある市民を巻き込んで組織化を図ることになった。

1999年7月~12月、横浜市は新治地区の里山保全に関心を持つ市民60名を対象に、この地域の現状を理解しながら保全管理の技術を身に付けることを目的とした連続講座を開催した。土地所有者の中には、外部者が地元の里山に入ることを警戒していた人もいたが、公募で集まった市民との半年以上の対話を通じて感情の変化が生じ、受け入れるようになった。市職員が間に入ることで、地元の人びとは外部の一般市民と安心して話すことができ、お互いのことを円滑に知ることができたのである。そして、2000年2月に「新治市民の森愛護会」が会員数113名というかつてない規模で誕生し、3月には市民の森として市内最大の約67haの面積を誇る「新治市民の森」が開園した。

新治市民の森の指定に際して、多数の土地所有者の意見をまとめたOさんという地権者がいた。ところが、市民の森が開園した2000年10月に急逝し、遺族の申し出により、大邸宅と周辺の森林が横浜市へ寄贈された。新治の里山景観を守ろうとしてきた故人の遺志を受けて、市はその土地を都市公園として整備する計画を立てた。それは、舞岡公園から受け継がれる横浜市の公園づくりの経緯を踏まえ、市民参加方式で進める計画であった。

2003年、横浜市は公園の中核を担う旧O邸を開館させ、近隣関係団体の代表者と公募選考を経た一般参加者で構成される「旧O邸活用検討会議」を発足、施設を活用するための仕組みやルール、運営を担う組織づくりなどについて話し合われた。2004年からは、この会議体は「旧O邸活用実行委員会」へと移行し、里山の自然と文化を継承するために自主的に企画した事業を試験的に実施しながら、運営を担える組織へと鍛えられていった。2009年、旧O邸は名称を「にいはる里山交流センター」と変えて新治里山公園がオープン、開園直後から、実行委員会をもとに設立したNPO法人が管理運営を引き受けている。

このように新治地区では、市内最大規模の里山を保全するために、土地については市民の森と都市公園を指定・整備しながら、担い手については、積極的な市民参加を促して管理団体の組織化を支援した。また、新治市民の森は横浜市の里山を代表する森林なので、市が肩入れをして保全管理計画を立て、愛護会にこの計画にもとづく順応的管理を勧めている(内山, 2010; 横浜市, 2011)。さらに、本章では紹介しないが、この地区の農地と河川についても、それぞれ横浜市は独自の事業を実施し、総合的に里山を保全する仕組みを整えてきた。その結果、新治地区では、「にいはる里山交流センター」を拠点として、里山景観を構成する森林、公園、農地、河川を一体的に保全するために、行政-市民団体-土地所有者が連携を図るという体制ができている。この仕組みは国内における里山ガバナンスの優良事例として評価されている。

4.3.4. 環境統治性の進化とコーディネーターの負担

しかし、先を進んでいることは、良いことや好ましいことと同義ではない。都市近郊の里山は、公有地であればもちろん私有地であっても、公共性の高い保全すべき領域とされている。このため、今日の市民社会は里山保全に関わるアクターに対して、透明性の高い意思決定の手続きとともに、少ない費用で高い環境保全効果を期待する。この要請に誠実に応えようとすると、関係するアクターは民主的に保全計画を定め、可能な限り自発性を発揮して保全活動をおこない、その結果をモニタリング調査によって明らかにしながら計画の見直しにフィードバックし、里山生態系を順応的に協働管理していくことになる。すると、新治地区に見られる先進的な里山ガバナンスは、こうした市民社会の要求に応えようとして辿り着いた必然という見方もできる。

このような分析には、フーコー(M. Foucault)の統治性を応用した環境統治性eco-governmentalityという概念が有効である(Darier, E. 1999)。統治性とは、人びとが特定の規範や合理性を内面化し、主体として振る舞うように影響する知や権力などを意味する。新自由主義的な社会では、経済合理的な統治が機能するように、小さい政府では対応できない問題を発見し、自発性に解決を図ろうとする市民ボランティアが推奨される。これに対して環境統治性とは、この概念を社会システムのみならず、社会-生態系にまで拡張したものである。今日の市民社会では、自由かつ民主的であることに加えて、環境への配慮が重要な価値となっている。環境統治性が支配するこの社会に適応するには、環境に気を配る心性、つまりエココロenvironmentality(Agrawal, 2005)を内面化する必要がある。

里山における環境統治性の進化は、第三者的な視点からすると、まったく正しいように見える。アクター間の民主的な意思決定に基づき、ボランティアの自発性を最高度に引き出しながら公金を有効に活用し、里山の生態系サービスを最大限にまで引き上げるガバナンスのあり方に対し、異論を差し挟むことは難しい。

しかし、里山保全を担う当事者の視点からすると、どうだろうか。新治地区の場合、市民の森愛護会として生物多様性保全のために適切に作業することや、都市公園の管理者として適当な責任を持つことが、関わる市民に求められる。その中でも、この地区の里山ガバナンスのキーパーソンである、新治里山公園を運営するNPOの事務局長Yさん(1964年生まれ、女性)にかかる負担は大きい。市から課せられる事務量が多いことに加えて、連携する関係団体や行政担当者との調整にも多くの時間を割く必要があり、さらに、事例の視察対応、研究者・学生の調査協力などもあって手一杯だと言う。

新治地区の里山ガバナンスがうまく機能しているように映るのは、里山保全に関わる知識や経験が豊富で、長年にわたり多様なアクターと調整しながら運営してきたYさんの存在が大きい。自治体の職員は3年程度で担当者が交替するので、この地区の里山保全に関わる取り組みをコーディネートするには、行政職員よりもこの地区に関わり続けている市民の方が適している。実際、行政職員の担当が変わるたびに、庁内での事務的な引き継ぎでは不十分なので、Yさんから詳しい経緯を聞くことがお決まりになっている。

ところが、コーディネーターとしての専門性は客観的に評価しにくいために、この事務局長Yさんに支払われる給与は自治体の担当職員と比べて非常に低く、最低賃金程度に抑えられている。NPOは営利追求を目的としない組織であるが、専門的な知識や経験を持ち、ボランティアをコーディネートできるような専門性は正当に評価されるべきであろう。しかし、NPOは行政からは慈善団体のように認識され、NPOのスタッフは無償のボランティアか、せいぜいパートタイム労働者として扱えば十分だとみなされていることが多い。Yさんは、「市から、最低賃金レベルで仕事せよ、ということは、責任を取る立場にはないように思うが、瑕疵責任等の分担も決められている。ひとつの施設を管理するだけでは満足な経費を得ることができない」という。Yさんは、横浜市を代表する里山の保全にかかわっていることに誇りを抱きながらも、行政職員と同レベルの仕事内容を安請け合いしているようにも感じており、このような待遇のまま仕事を続けて良いのかとしばしば自問自答している。

環境統治性の進化により、経済合理性の追究と民主的な意思決定プロセスを経て生態系を漸進的に改良していくアクターが環境的主体となる(Agrawal, 2005)。環境統治性が支配する社会-生態系では、適応できるアクターは環境的主体として陶冶されていく。新治地区の里山ガバナンスのキーパーソンから聞こえる呟きやいらだちは、模範的な環境的主体として振る舞うことの限界を示しているように思われる。

2000年代、国内では新自由主義的な公共サービスの見直しが、「官から民へ」「ガバメントからガバナンスへ」という掛け声とともに進められた。特に、小泉政権 (2001~06年)は、経済政策のスローガンとして「聖域なき構造改革」を掲げて、民営化によって公的サービスを削減する政策を推進した。しかし、規制が緩和されてもなお、新治地区の里山ガバナンスに見られるように、協働のあり方や待遇の改善といった重要な事柄は、行政のイニシアティブのもとに置かれている。このため、行政と協働するアクターは、安上がりに行政機能を補完する存在へと転化する可能性をはらんでいる。

しかし、こうした問題は、行政に責任を負わせるだけでは解決しない。なぜなら、個人の自由が尊重され、民主的な手続きの説明責任を求める市民社会が、このような変化を望んだからである。市民社会が、既得権益やしがらみを排除するために第三者による評価を積極的に導入した。市民社会が、公共サービスの費用対効果を知るために、環境的・経済的・社会的な成果を数値によって説明せよと要求した。こうした不信ベースで客観的な評価方法を求める市民の集合が、環境統治性をますます強化させてきたのである。

4.4. 行政主導の里山保全運動の限界

4.4.1. エコ・ナショナリズムへの接近とボランティアの動員

里山保全運動を源流までたどると、その起源とは、人びとが長年管理してきた二次的自然の減少や荒廃に対して、地権者以外の市民がこの問題に当事者意識を持ち、新しいコモンズとして主体的に管理するコミュニティをつくる運動であった。しかし、これまでの議論から明らかなように、この環境自治を求める運動は、環境統治性の支配が強まる社会-生態系では、システムに求められる機能を進んで引き受ける歯車になってしまうことがある。それでは、このソフトな統治術に対して、どのように向き合えばよいのだろうか。この問いについて考えるために、ここからは横浜市の事例から離れて、2000年代以降の里山保全運動の展開を見てみよう。

2000年代以降、里山保全が国家的な政治目標に格上げされると、里山へのノスタルジーをナショナリズムと安易に結びつける政府文書が見られるようになった。たとえば、「生物多様性国家戦略2010」(環境省, 2010)には、「日本人は自然と対立するのではなく、自然に順応した形でさまざまな知識、技術、特徴ある芸術、豊かな感性や美意識をつちかい、多様な文化を形成」してきたので、「(里山に見られるように)限りある自然や資源を大切にしてきた伝統的な智恵や自然観を学ぶ」べきだと謳われている。ここには、自国や自民族の伝統的な文化や価値観などを広めてゆくことで、環境問題が解決すると考えるエコ・ナショナリズムの思想が認められる。こうしたイデオロギーに基づく里山賛美に対しては、現在から見て望ましい過去の一面だけを持ち上げ、公害のような過去の問題を無視していると批判されても仕方ない。そもそも、政府が讃えるような人と里山の理想的に関係は、現代の日本にほとんど残っていないし、そればかりか、過去の里山においても、常に良い環境であったとは言えない。環境史の研究から、今日では緑に恵まれた森林であっても、過去にははげ山だったり草地だったりしたところが多いことは明らかにされている(千葉, 1956[1991]; Totman, 1989=1998; 松村・香坂, 2010; 小椋, 2012)。

そうした問題を含みながらも、政府が新自由主義的な改革を強力に進めるなかで、各地の自治体は里山保全という目標に向けて、市民ボランティアを養成して、手入れが行き届いていない公有地の管理を進めようとした。林野庁は2003年に森林ボランティア支援室を立ち上げ、こうした動きを加速させるように国民的な運動を推進したため、公益的な森林整備をおこなう活動団体の数が増加した。

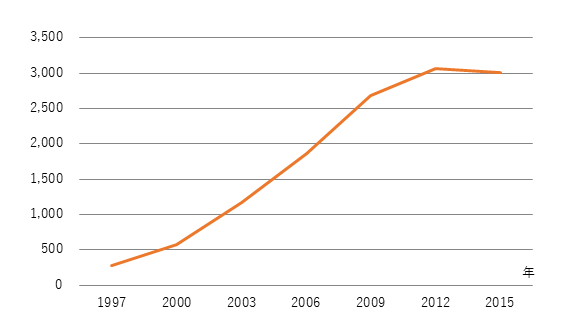

図4.6は、林野庁が3年ごとに実施している「森林づくり活動についての実態調査」の対象団体数の推移である。調査を開始した1997年以降、堅調に団体数は増加してきた。しかし、2010年代に入ると停滞あるいは減少傾向にあり、実態としても参加するメンバーの固定化・高齢化が進んでおり、休止状態の団体も少なくないと見られている。

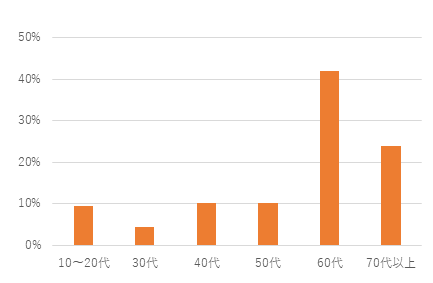

図4.7は、各団体の活動にもっとも参加者数が多い年齢層の回答を求めたものであるが、60代以上という団体は2/3を占めており(有効回答数1,325)、多くの団体が若いメンバーも増えないために今後継続できるかどうか問題を抱えている7)。これまで国を挙げて里山保全を担うボランティア活動を推進してきたが、今日の閉塞状況を打開する道筋は見えていない。

4.4.2. 環境政策から抜け落ちる市民参加の意味

国や地方自治体によるボランティアを動員して里山保全を進めようという取り組みが、効果を上げていない理由はどこにあるのだろうか。

1つには、ボランティアの量的な不足がある。そもそも、放置されている里山は広大で、ボランティアに頼って管理できる面積ではない。それでも、2000年代初めまでは、60歳で定年を迎え、退職後のセカンドライフとしてボランティア活動に参加する人が少なくなかった。しかし、2004年に定年を65歳まで延長することが義務化され、働ける間は働こうと考え、退職後にボランティア活動へと向かう人は減少したと考えられる。また、日本の人口は2008年の1億2,800万人をピークに減少局面に入り、少子高齢化の進行に伴って年金・医療・介護などの社会課題が山積している。将来の展望を見通しにくい現代においては、たとえ若者の環境意識や社会貢献意識が高くても、環境保全のボランティア活動を継続することは難しいと思われる。

もう1つの理由として、里山保全運動に参加する人びとにとっての意味が軽視されていることを指摘できる。この運動は、人間の手から自然を守る従来の自然保護運動と違って、積極的に自然に手を入れるという手法が斬新であった。それまでは、自然を保護するにしても開発するにしても、人間と自然の関係性は断絶せざるをえなかった。対して、1980~90年代の里山保全運動は、かつての里山に見られた人間と自然の関係を時代に合うように結び直し、新たに市民参加で協働管理する自分たちのコモンズを作る運動であった。そこには、都市化によって近郊の緑地が少なくなり、残された里山に緑地制度の網が被せられ、その空間のあり方が行政に独占されがちであったところを、根本的に問い直そうとする意味が込められていた。だから、彼らの活動が行政によって生物多様性保全という観点からのみ評価され、環境政策のなかに回収されると、この市民発意の運動は潜在的な力を発揮しにくくなるのだろう。

たとえば、行政の管理が及ぶ里山では、次のような行為が制限されることが多い。すなわち、里山で人びとは焚き火をしたり、管理のために刃物を使ったりしてきたのに、火気・刃物は危険物としてリスク回避のために使用が禁じられる。これでは、里山文化を伝えることが非常に難しくなる。また、ボランティア活動は無償性が原則だからと、里山保全の作業に伴って発生する資源を活用するために収益を生み出すことも許されない。さらに、一律的な公平性ばかりが重視され、その土地に深くかかわる人も初めて訪れた人も平等に扱われる。その一方で、行政から保全活動を許可してもらうためには、煩瑣な書類作成業務が膨大に必要となる。

このように制約された条件下では、地域に伝わる里山文化を継承することは難しく、資源の循環的利用は進まず、協働管理のベースとなる自治意識も醸成されにくい。しかも、都市近郊でまとまって残る里山には公的な緑地保全制度の網が掛けられて、行政のコントロール下でしか里山とかかわることができないのである。

4.5. 都市近郊の里山を生かす静かなムーブメント

4.5.1. 里山志向の仕事観とライフスタイル

オリジナルの里山保全運動の意味を読み解き、この流れを継承するには、どのような実践が必要なのだろうか。この問いに応えるためには、近年、若者たちが都市近郊の里山を舞台に展開している活動を見てみよう。

2008年の世界的な金融危機と2011年の東日本大震災は、現代の都市住民にとって、いかに脆弱なシステムに自分の生活を委ねていたのかを知る機会となった。とりわけ、2011年3月11日に発生した東日本大震災は、私たちの生活が何によって支えられていたのかを気づかせた。その後、原発再稼働に反対する大規模なデモが首相官邸前をはじめ各地で起こり、国際比較でデモに参加する人の割合が諸外国と比べて非常に少ない日本でも、普通の人びとがデモに参加するようになったと言われた。福島原発事故以降、脱原発を望む世論は高い水準を維持しているが9)、2018年に改定された第5次エネルギー基本計画においても、原子力は重要なベースロード電源のままで、安全優先の再稼動や使用済燃料対策などを着実に進めると書かれている。

こうした時代の推移を経験して、原発の過酷事故が起きても何も変わらなかったと感じている人もいるだろう。しかし一方で、大きな政治状況を変えることによって社会を変えようとするだけではなく、市場価値の乏しい里山の資源や空間を生かして、自分たちの暮らしを自律的に作っていくこと、イニシアティブを握れる範囲で自分たちの住む地域を良くしこうとする人たちが現れてきた。

そうした動きの一端は、2013年に出版された『里山資本主義』に紹介されている(藻谷・NHK広島取材班, 2013)。里山資本主義とは、里山の未利用資源を経済活動に結びつけていこうとする考え方で、グローバル市場からの貨幣調達に依存するマネー資本主義との対立軸を示し、別の有り様を示すために考案された造語である。この本の中では、地域の木質バイオマスを利用した発電・熱供給、特産果樹に付加価値をもたらすジャム加工、耕作放棄地における放牧などの事例が紹介されている。こうしたソーシャルビジネスは、東京一極集中に対抗する地方創生の希望として、地域に眠る里山資源を生かした事業の可能性を示すために例示されているので、里山保全を目的としたものではない。しかし、かりに事業化に成功すれば、放置されている里山が適当に利用され、生物多様性の保全に繋げられるかもしれない。このように考えれば、近年の里山保全運動の停滞に対しては、ボランティア活動の拡充を図るよりも、里山資本主義に基づくソーシャルビジネスに可能性を見いだせる。

こうした動きは、広大な里山資源に恵まれている地方だけではなく、首都圏近郊においても着実に広がっている。その実践者の中には、3.11を契機として、地に足の付かない都市的な生活を見つめ直したという人が少なくない。実際、エネルギー、環境教育、健康福祉、まちづくりなどの分野で、身近な地域の自然や文化をもとに新しい仕事をつくる社会的起業家や新規就農者が続々と現れてきたのである。たとえば、高い木にロープで登って剪定や伐採作業をおこなう人、雑木林の木で木工に取り組む人、子どもを対象に里山での自然体験プログラムを提供する人、放棄畑を借りて新規就農した人、都市住民を里山に呼び込むイベントを運営する人、若年性認知症の人たちの社会参加・就労支援として竹林整備をおこなう人。さらに、本業を抱えながら、地域性にこだわってパンや農産加工品を手作りで製造する人、クラフトや雑貨を製作する人。そうした人びとが集まるローカルマーケットを運営する人なども、この動きに含めることができるだろう。年齢は20代後半~40代前半が中心で、いわゆるミレニアル世代と重なる(伊藤, 2012; 松永, 2015)。

彼らは、地域の里山資源を持続できる範囲で活用する仕事を作ろうとしている。彼らは経済活動に偏るのではなく仕事と暮らしの適切なバランスを図ることや、やみくもに売上高を増やすのではなく収益を生むことを考え、不要な支出を抑えるシンプルライフへの関心も高い。都市近郊で活動している彼らは、個人的な人脈を生かして土地や施設などを安く借り、無料でホームページをつくり、クラウドファンディングで資金を集め、ソーシャルビジネスを始めることができる。行政からの依頼に対しては、依存しないように自覚しながら対応する。自ら実践者としてリスクを引き受けつつ、今後の社会に必要で自分が欲しい仕事を作り出そうとしている。

これら1つひとつの動きは規模が小さく、それぞれが個別的で、目にみえる表現形は異なる。けれども、個々には緩やかにつながりがあり、必要があるときには連携できるネットワークが形成されている。彼らの間には、活動の原動力となっている時代感覚と価値観が共有されているように思われ、ここに静かなムーブメントを認めることができる。ここに伝統的な社会運動に見られるような政治性を認めることは難しいが、こうした有志による潜在的なネットワークこそが現代の社会運動なのであろう。

これらの活動は、同じ里山を舞台としていても、市民のボランティア活動による生態系の保全活動とは別の系譜にある。止まることのないグローバル化を背景としたローカルへの着目と、経済活動を環境問題・社会問題の解決に生かそうとするソーシャルビジネスへの期待から、地域の未利用資源である里山に関心が向いている。

図4.8は、これまで述べてきた都市近郊における人びとと里山の関係の変化を、3段階に整理したものである。(1)高度成長期以前は、農家が食やエネルギーを得るために山仕事や野良仕事をしていたが、燃料革命以後、手入れできない領域が増えていった。(2)1990年代からは、市民ボランティアが生きがいややりがいを求めて里山管理に参加するようになり、その活動は全国に広がった。しかし、2010年代に入る頃には、参加者の固定化・高齢化が問題となり、活動を継続できない団体が増えてきた。(3)2011年3月11日の東日本大震災と、それに伴う福島原発事故以降になると、社会的起業家や新規就農者が身近な里山の資源を活用し、地域の環境・社会を良くしていくために、新しい生態系サービスを引き出して仕事をつくろうとする民間の動きが強まってきた。

4.5.2. 都市近郊の里山をいかす仕事づくりの可能性

自分自身を基点に手の届く範囲で地域の自然と社会を良くしていく2010年代以降の動きは、1980〜90年代の里山保全運動が目指していたことと重なる。この散発的で個別的な動きを、静かに起こりつつある社会的な変革の現れとして捉え、このうねりを大きくしていくことはできないだろうか。筆者はこのように考えて、2016年に「まちの近くで里山をいかす仕事づくり」というプロジェクトを開始した。具体的には、このフレーズに関心のある人たちに向けてシンポジウムやワークショップを多数開催しながらネットワークを拡げたり、この動きを紹介するウェブサイトをプロボノと連携して立ち上げたりしてきた。直接的に起業・創業を支援するのではなく、有志同士で必要な情報をやり取りできる場をつくり、次のアクションが自生的に生まれるような場をつくっている。実際、この場で出会った人たちによって新たなローカルマーケットが始まったり、里山再生活動のリーダー育成を目的とした新団体が結成されたりしている。

プロジェクト名の「まちの近くの里山」には、都市近郊から始まった里山保全運動の流れを引き継ぎたいという思いを反映させた。また、仕事をするならば都会で、暮らすならば田舎でという理想を持つ人は多いことから、ここには都市近郊では仕事も暮らしも充実できるという確信も含んでいる。都市近郊の里山は広くはないけれども、近くに多くの人びとが住んでいるという特徴がある。もし、このエリアの里山から近くの都市住民に向けて、教育、医療・福祉、観光・レクリエーションなどのサービスを総合的に提供できたら、この土地の価値は大いに高まるに違いない。

また、プロジェクト名の中の「仕事」という言葉も重要である。哲学者の内山節は、日本の伝統的な地域共同体の労働に「稼ぎ」と「仕事」の2種類があり、「稼ぎ」とは村人がお金を得るために、本当はしたくないけれどやらざるをえない労働であり、一方の「仕事」は村で生活するために必要なことであると気づいた。「仕事」の例としては、畑で自給自足の作物を育てたり、山の木を育てたり、協力して道路を補修したり、村の会合に参加したり、家族を守ったりすることがある。つまり、「稼ぎ」とはお金のための労働であるのに対して、「仕事」とは地域の自然と社会、自分たちの暮らしを維持する人間的な営みであると整理した(内山, 1988)。都市近郊の里山で見られる若者の動きは、明らかに稼ぎではなく仕事を志向している。低成長時代に生きる私たちは、消費するための稼ぎではなく、身近な自然と社会を良くするための仕事を意識的につくることが必要だろう。

著者がこのプロジェクトを始めたのは、政治や経済の動きと位相をずらすことで、自分たちが自律的に生きる場所を確保しようという動きを加速させたいと考えたからである。もちろん、政治や経済の動向は一人ひとりの生活に大きな影響を与える。しかし、その影響がどう転ぶか不安定である上に、経済面では低成長期が続くと予測されている。そうした社会を生き抜くためには、持続可能な生活を自ら組み立てる力を身につけ、その生活を支える周囲の環境を維持管理できるとよい。そのためには、市場で評価されていない里山の資源から価値を生み出して仕事にすること。また、非経済的な価値を感じ取り、生活の質の向上に生かせること。こうした技法を身につけておくとよいだろう。さらに、そうした技法を生かすことのできる環境として、未利用資源の宝庫といえる都市近郊の里山は魅力的であるし、また、個人が生きのびるためだけではなく都市的な課題の解決にも資するに違いない。

里山再生は、生物多様性保全という目的を掲げても進まない。人びとが共によく生きるために里山が必要であると思い、その生態系を自ら管理しようとするときに力強く進んでいく。1980年代半ばから始まった里山保全運動は、これまで上からも下からも試行錯誤が続けられてきたが、まだ目的に向かう途中段階にある。今後、人と自然の関係が変化し、持続可能な社会へと向かうことができるかどうかは、里山を舞台に創造的に展開される仕事づくりの行方から見えてくるだろう。

注

- 1) 筆者は、1999年から現在まで、首都圏近郊の里山保全運動を実践しながら、参与観察と聞き取り調査を中心にフィールドワークを実施してきた。2003年からは、NPO法人よこはま里山研究所という環境NPOのスタッフとなり、2005年からは代表を務めており、4.3.と4.5.では、このNPOの自主事業として、または横浜市などからの受託事業を通して得られたデータを用いている。4.3.の2つの事例については、JさんとYさんに対する断続的なインタビューのほか、村橋(1994)、十文字(1999)、浅羽(2003)、田並(2003)、澤田(2009)を参考にした。本稿は、松村(2013, 2018)と重なる内容を含んでいる。

- 2) 日本の皇位のしるしとして歴代の天皇が受け継いできたという3つの宝物(鏡・剣・玉)。転じて、ここでは3種の代表的な必需品を意味する。

- 3) 総務省「日本の長期統計系列」(2020.1.13取得, http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11119581/www.stat.go.jp/data/chouki)をもとに作成。このデータの原資料は一般社団法人日本ガス協会「ガス事業便覧」。

- 4) たとえば、1986年には大阪市で里山保全をテーマにしたシンポジウムが初めて開催、1990年には金沢市で里山トラストが設立、1992年には京都市で生態学者を中心とした里山研究会が結成、1993年には土浦市で里山サミットが開催され、里山に飛来する希少な鳥類(サシバ)の保護について議論された。

- 5) The International Partnership for the Satoyama Initiative(2020.1.13取得https://satoyama-initiative.org/)を見よ。

- 6) 横浜市「横浜市統計書」をもとに作成。林地は地目が山林と原野の合計面積、農地は田と畑の合計面積である。このデータには、国と地方公共団体の所有する公有地、公衆用道路、保安林、学校用地、宗教法人の境内等の固定資産税が非課税とされている土地は含まれていない。その他には、駐車場や資材置き場が多い。

- 7) NPO法人森づくりフォーラムが林野庁の補助を受けて実施した2018年の「森林づくり活動についての実態調査」の結果による。

- 8) 森づくりフォーラム(2016)をもとに作成。

- 9) 日本原子力文化財団が2019年に実施した全国世論調査によると、原発を廃止したいと思う人は61%で、増加や維持を望む人はわずか11%だった(2020.7.7取得, https://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/tyousakenkyu_top.html)。

文献

- Agrawal, Arun, 2005, Environmentality: technologies of government, and the making of subjects, Durham and London: Duke University Press, Durham and London.

- 浅羽良和,2003,『里山公園と「市民の森」づくりの物語―よこはま舞岡公園と新治での実践』はる書房.

- 千葉徳爾, [1956] 1991, 『増補改訂 はげ山の研究』そしえて.

- Darier, Eric, 1999, “Foucault and the environment: an introduction,” Eric Darier ed., Discourses of the Environment, Oxford: Blackwell, 1–33.

- 石井実・植田邦彦・重松敏則, 1993,『里山の自然をまもる』築地書館.

- 伊藤洋志, 2012, 『ナリワイをつくる―人生を盗まれない働き方』東京書籍.

- 十文字修, 1999, 「舞岡公園での市民による管理運営をめぐって―行政的「公共性」を超えて」『社会運動』226: 2-13.

- 環境省, 2001, 「日本の里地里山の調査・分析について(中間報告)」(2020.1.13取得, http://www.env.go.jp/nature/satoyama/chukan.html).

- ――――, 2002, 「新・生物多様性国家戦略」New National Biodiversity Strategy, (2020.1.13取得, https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/index.html).

- ――――, 2010, 「生物多様性国家戦略2010」National Biodiversity Strategy 2010, (2020.1.13取得, https://www.env.go.jp/press/files/jp/15315.pdf).

- ――――, 2012, 「生物多様性国家戦略2012-2020―豊かな自然共生社会の実現に向けたロードマップ」The National Biodiversity Strategy of Japan 2012-2020: Roadmap towards the Establishment of an Enriching Society in Harmony with Nature, (2020.1.13取得, https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/files/2012-2020/01_honbun.pdf).

- 松村正治 2013 「環境統治性の進化に応じた公共性の転換へ―横浜市内の里山ガバナンスの同時代史から」宮内泰介編『なぜ環境保全はうまくいかないのか―現場から考える「順応的ガバナンス」の可能性』新泉社, 222-246.

- ――――, 2018, 「地域の自然とともに生きる社会づくりの当事者研究―都市近郊における里山ガバナンスの平成史」『環境社会学研究』, 24: 38-57.

- ――――・香坂玲, 2010, 「生物多様性・里山の研究動向から考える人間-自然系の環境社会学」環境社会学研究』16, 179-196.

- 松永桂子, 2015, 『ローカル志向の時代―働き方、産業、経済を考えるヒント』光文社.

- 森づくりフォーラム Moridukuri Forum, 2016, 「平成27年森林づくり活動についての実態調査 集計結果」,(2020.1.13取得, https://www.moridukuri.jp/moridukuri/research.html).

- 守山弘, 1988, 『自然を守るとはどういうことか』農山漁村文化協会.

- 藻谷浩介・NHK広島取材班, 2013,『里山資本主義―日本経済は「安心の原理」で動く』角川書店.

- 村橋克彦, 1994, 「横浜市舞岡公園と市民運営」『環境と公害』23(4): 46-47.

- 小椋純一, 2012, 『森と草原の歴史―日本の植生景観はどのように移り変わってきたのか』古今書院.

- 岡田航, 2017, 「「里山」概念の誕生と変容過程の林業政策史」『林業経済研究』63(1): 58-68.

- Reid, Walter V. and Kenton R. Miller, 1989=1994, Keeping Options Alive: The scientific basis for the conservation of biodiversity, World Resources Institute, Washington, D.C. (=藤倉良訳『生物の保護はなぜ必要か―バイオダイバシティ[生物の多様性]という考え方』ダイヤモンド社.)

- 澤田忍, 2009,「横浜市「新治里山公園」」『ランドスケープデザイン』68: 8-17.

- 重松敏則, 1991,『市民による里山の保全・管理』信山社.

- 田端英雄編, 1997, 『エコロジーガイド 里山の自然』保育社.

- Takacs, David, 1996=2006, The Idea of Biodiversity, The Johns Hopkins University Press, Baltimore. (=狩野英之・新妻昭夫・牧野俊一・山下恵子訳『生物多様性という名の革命』日経BP社.)

- 武内和彦, 1991, 『地域の生態学』朝倉書店.

- 田並静, 2003,「横浜市の緑地保全事業―新治市民の森の愛護会づくり」『ランドスケープ研究』63(4): 312-314.

- Totman, Conrad, 1989=1998 The green archipelago: Forestry in preindustrial Japan. University of California Press, Berkeley. (=熊崎実訳『日本人はどのように森をつくってきたのか』築地書館.)

- 内山節, 1988, 『自然と人間の哲学』岩波書店.

- 内山翼, 2010,「横浜市における『保全管理計画』を通じた市民協働型の森づくり」『ランドスケープ研究』74(2): 98-101.

- 鷲谷いづみ・矢原徹一, 1996, 『保全生態学入門―遺伝子から景観まで』文一総合出版.

- Wilson, Edward O., 1992=1995, The Diversity of Life, Harvard University Press, Cambridge. (=大貫昌子・牧野俊一訳『生命の多様性ⅠⅡ』岩波書店.)

- 横浜市, 2011, 「新治市民の森保全管理計画,(2020.1.13取得, https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/midorizei/midori-keii.files/0029_20190410.pdf).